音成脳神経内科・内科クリニック

[パーキンソン病 med.front]

2025年2月20日公開/2025年2月作成

- ●院長:音成 龍司 先生

- ●開設:1999年

- ●所在地:久留米市中央町38-17

日常のリハビリテーションと精神的サポートを重視

心身両面からパーキンソン病患者を支え続ける

音成脳神経内科・内科クリニックは、地域に根ざしつつ、神経疾患の専門クリニックとして診療活動を行ってきた。パーキンソン病に対しては「チーム医療」をベースに、リハビリテーションや精神的サポートにも重点的に取り組んでいる。さらに、パーキンソン病の新しい治療法開発を目指して、二重盲検比較試験実施のため倫理委員会を設置し、臨床試験を開始するなど研究面にも注力している。

1. 地域における役割

神経疾患の専門クリニックとして、

地域の診療所との役割分担を目指す

音成 龍司 院長

音成脳神経内科・内科クリニックが久留米市に開業したのは1999年。音成龍司院長は、山口大学医学部を卒業後、佐賀医科大学(現・佐賀大学)内科、柳川リハビリテーション病院副院長などを経て開業の道を選んだ。「僕は、人生の岐路において大きな決断をするときは、10年後の自分の姿を想像するのです。このときも10年後の自分を想像したら、大学で研究しているよりクリニックで患者さんの診療をしている自分のほうが笑っていて楽しそうに思えた。それが開業の理由です」と音成院長は振り返る。

以来、同クリニックは25年にわたり、パーキンソン病やてんかん、片頭痛など神経疾患の専門クリニックとして診療活動に取り組んできた。「当院の診療の中でいわゆる"プライマリケア"と呼ばれる地域医療が占める割合は3割程度です。この分野については、すでに地域でかかりつけ医として熱心に活動されている先生方が大勢いらしたので、僕は専門クリニックとして活動していこうと最初から決めていました」(音成院長)。

そのため、同クリニックには久留米市を中心に、佐賀、大分、長崎、熊本、鹿児島など九州一円から神経疾患の患者が訪れる。「通院の利便性を考慮して、交通の要所であるこの地に開業しました」と音成院長は説明する。パーキンソン病および類縁疾患に限ると、定期的に通院している患者は約370人。30~80歳代と年齢層は幅広いが、パーキンソン病の好発年齢が60~70歳代ということもあり、70歳代後半~80歳代前半の患者が多くを占める。また、患者の受診のきっかけはクチコミのほか、地域の診療所(整形外科、脳神経外科)からの紹介も少なくない。

待合室。クチコミ、他院からの紹介などで久留米市、佐賀県を中心に九州一円から患者が訪れる

2. パーキンソン病の診療

「チーム医療」の実践に取り組み、

画像検査やリハビリテーションは病院と連携

音成院長がパーキンソン病の診療において注力してきたことの一つが「チーム医療」の実践だ。「当院には看護師が2人、事務職員が受付を含めて3人います。スタッフ間で上下関係を作らず、それぞれの強みを生かしたチームで患者さんを支えることに心がけてきました」と音成院長は語る。患者の状態、病状、日常生活の状態・状況など看護師や事務職員が収集した情報は、チームで随時共有され、対応が必要な場合はその場で話し合うことも日常的な光景だ。

診断に欠かせない検査も、開業当初はCTをはじめ検査機器を一通り揃えて、何でも同クリニックで対応していたが、今ではCTやMRIなどの画像診断検査は近隣の複数の病院と連携して行っている。「連携先の病院で画像検査を受けて、データを持って当院に戻ってくるまでの所要時間は1時間程度なので、患者さんを困らせることもありません」(音成院長)。

また、リハビリテーションに関しても年1回は専門病院を紹介し、LSVT BIG®、LSVT LOUD®をはじめ、パーキンソン病に特化したリハビリテーションを受けてもらうようにしている。ただ、専門的なリハビリを集中的に受けると一時的に身体状態はよくなるが、すぐに元に戻ってしまう人も少なくない。「そのため、リハビリのサポートにあたり、"生きているかぎり生活しているかぎり、自分の行動のすべてがリハビリになること"を繰り返し伝えることを最も大切にしています。せっかくトレーニングしてきたのだから、普段から大きな歩幅で歩くこと、大きな声で話すことを、診察の度にアドバイスしています」と音成院長は説明する。

日常的なリハビリを行う場として、クリニック2階に畳敷きのリハビリ室を設置。心身のバランスを整えるホメオストレッチの部屋でもある

3. リハビリテーション

日常のリハビリに役立つ書籍・DVDを制作

笑顔を守る精神的サポートも徹底

音成院長はアドバイスするだけでなく、クリニックの2階に多目的ホールを作り、患者がいつでもリハビリテーション体操を行える場も用意している。「パーキンソン病の患者さんは転倒して骨折しやすい。高齢者の場合、骨折すると寝たきりになってしまうことも多いので、楽しみながら全身状態を維持するリハビリに日常的に取り組んでもらうことが大事です」と音成院長は話す。

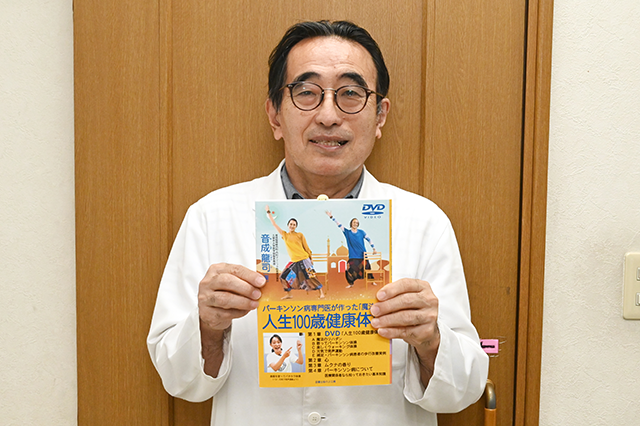

また、自宅でもリハビリテーションを継続してもらえるよう教本となるオリジナルの書籍やDVDを数多く制作している。最新刊は2023年10月に発行した『人生100歳健康体操』だ。付録のDVDには、パーキンソン病の進行を予防する体操や運動が5つのパートに分かれて収録されており、いずれも10~20分の実施時間で構成されているのが大きな特徴。「5つのパートのうち、毎日1つか2つは取り組んでほしいので、1パートの実施時間を短くすることにこだわりました」(音成院長)。

開業後、トルコ、パキスタン、ポルトガルで学会発表し、いくつかの論文も学会雑誌に掲載された。地域にも目を向け、認知症予防カフェの設立に尽力し、2013年には「Drブンブン 子ども医学部」を立ち上げた。これは、子どもたちに医療に興味を持ってもらうためのイベントで、20科目以上の各科の現役医師がボランティアで年に一回集結し、子どもたちに各科の授業を行っている。参加費は無料で、これまで数千人が参加している。さらに、2016年に「一般社団法人やさしい街」を設立した。この団体では、耕作放棄地を蘇らせる目的のもと、耳納山麓に「ほのぼのファーム」を開き、そこではパーキンソン病の患者さんもリハビリを兼ねた畑仕事に勤しんでいる。「農医連携への挑戦です。私も生まれて初めて耕運機で畑を耕し、ムクナ豆や野菜を育てています」と音成院長は語る。

こうした日常的なリハビリテーションと同様に、音成院長が重視しているのが精神的なサポートだ。「長い間、パーキンソン病に向き合う中で、患者さんに笑顔で過ごしてもらえると身体状態が明らかによくなることを実感してきました。進行していく病気なので、決して楽観的なことは言わないけれど、患者さんが希望を持ち続けられるよう励ましながら接することに徹しています」と音成院長は診療のスタンスを語る。

この想いは患者にもよく伝わっており、「先生に会うと元気がもらえます」と直接言ってくる人は多いという。「患者と医療機関との関係性をイメージすると、大学病院は点のような状態で、それが一般病院になると破線になり、診療所では線に近い状態になる。線のように継続した関係性が続くからこそ、精神的なサポートがより一層重要になってくるのです。そして、精神的サポートを通して患者さんとの信頼関係が育まれていくように感じます」と音成院長。大学病院やリハビリ病院での診療経験がクリニックの役割を明確化する上で役立ったと振り返る。

クリニック2階に設けられた多目的ホール。インストラクターによるパーキンソン体操など定期的に開催されており、患者に大好評だ

約3年の歳月をかけて制作し、2023年10月に発売された『人生100歳健康体操』(図書出版のぶ工房刊)を手に。運動の大切さに加え、パーキンソン病の見通しや心の持ち方など基本的な情報も盛り込まれている

音成院長が代表理事を務める「一般社団法人やさしい街」のロゴ(制作者は音成院長の娘さん。5種類の動物の親子がいるのが分かりますか?)。ほのぼのファームの運営のほか、セミナーや講演会などを通じて地域の予防医療や健康促進活動にも取り組んでいる

4. 展望と課題

「診療」と「研究」の2本柱で

さらに専門領域に特化した活動を

診療については、現在のペースを維持しつつ、パーキンソン病やてんかん、頭痛など脳神経内科の専門領域にさらに特化していくことを考えている。

一方で、新しい治療法の開発にも注力していきたいと考えている。「パーキンソン病の治療薬の課題は持続的に効果のある薬剤がないことです。この課題を克服するために、医学者としてもう一度、真正面から取り組みたいと思っています。新しい治療法の開発は患者さんが最も待ち望んでいることで、それは僕を信頼して臨床試験に協力してくれている患者さんのためにも成し遂げたい」と音成院長は決意を語る。現在、同クリニックでは、当院の倫理委員会の承認を得て注腸療法の二重盲検比較試験を開始している。

交通の要所である久留米市で、九州一円のパーキンソン病の患者と向き合って四半世紀。音成院長は「チーム医療」をベースに、心身両面から手を尽くしてパーキンソン病の患者を支え続ける。開業時に10年後に笑顔で診療している自分の姿が想像できたということが実証された今、音成院長のパーキンソン病診療への情熱は衰えることを知らない。

KKC-2025-00020-1

パーキンソン病 med.front

-

2025年2月20日公開/2025年2月作成

おすすめ情報

-

おすすめ情報は、協和キリンのウェブサイトにおける個人情報の取扱い方針に基づき、お客様が閲覧したページのアクセス情報を取得し、一定の条件に基づき自動的に表示しています。

そのため、現在ご覧いただいているページの情報との関連性を示唆するものではございません。