独立行政法人国立病院機構 医王病院

[パーキンソン病 med.front]

2023年2月22日公開/2023年2月作成

- ●病院長:駒井 清暢 先生

- ●開設:1938年11月

- ●所在地:石川県金沢市岩出町二73-1

個々の価値観に寄り添いながら

パーキンソン病患者を最期までサポート

石川県立療養所としてスタートして以来84年にわたり、重度の障がいを持つ患者を多数受け入れ、患者それぞれの生活環境や価値観に沿った診療を行っている。一人ひとりの患者との付き合いが長くなることもあり、心のふれあいを重視し、それぞれの患者にとってより良い医療を提供することに注力。ACPにも独自に取り組んでいる。入院患者は年間350人以上を数え、そのうち約3割を占めるパーキンソン病おびその関連疾患の患者には、治療、リハビリ、療養環境整備、レスパイト入院などを包括的に提供しつつ、地域資源と連携しながら最期まで継続的にサポートしている。

目次

-

病院の概要

小児から成人まで重い障がいを持つ人を

価値観に合わせて医療的にサポート -

パーキンソン病の治療

新規患者の6割は進行期の紹介患者

多職種で介入し包括的に対応 -

多職種連携

必要なタイミングで関係者がこまめにカンファレンス

薬剤科は大学、地域薬局との勉強会で情報共有 -

リハビリテーション

リハビリセラピスト、臨床心理士、認定看護師などが

協力して機能評価・維持、環境整備に努める -

地域連携

施設と連携して進行期の患者をサポート

介護系人材の育成にも貢献 -

臨床研究

院内に臨床研究部を設置

死後の診断や追跡調査を臨床に活かす -

ACPへの取り組み

患者が生き方を考えることができる

オリジナルのACP冊子を作成 -

今後の課題・展望

専門性の高い人材の育成に力を注ぎ

増え続ける難病患者をサポートし続ける

1. 病院の概要

小児から成人まで重い障がいを持つ人を

価値観に合わせて医療的にサポート

駒井 清暢 院長

独立行政法人国立病院機構 医王病院は1938年11月、石川県結核療養所「石川県立療養所医王園」として開設された。1947年4月には旧厚生省に移管。2004年4月、独立行政法人化により現在の名称となった。

140病院から成る国立病院機構の中の東海北陸グループの1つで、重度障がい者を主な診療対象としている。病床数は310床。その内訳は、小児科・神経難病病棟60床、神経難病病棟50床、筋ジストロフィーを主体とした障がい児者病棟100床、重症心身障がい児(者)を主体とした障がい児者病棟100床である。

近年の傾向としては、重症心身障がい児(者)が少しずつ減り、その分、脳神経内科の患者が増加している。2022年11月現在、脳神経内科の入院患者数(過去1カ月)は140人強、同じく小児科は130人弱で推移している。

「重い障がいを持った方々を小児から成人まで診るのが基本です。成人の場合は神経系の難病患者さんが多く、年間350〜400人が入院され、うち約2割がパーキンソン病で、パーキンソン病関連疾患を含めると約3割です。入院患者さんの約4割は人工呼吸器を使用されており、同じく約6割が胃ろう、または経鼻による経管栄養法により栄養を摂っておられます。当院を最初に受診されて以降、病状の進行や患者さん自身の価値観、お考えを聞き、意思決定支援をしながら、最期まで医療的サポートをしていきます」と、駒井清暢院長が同院の医療の概要を紹介する。

2. パーキンソン病の治療

新規患者の6割は進行期の紹介患者

多職種で介入し包括的に対応

パーキンソン病やその疑いで同院を受診する新規患者数は年間20〜50人。その約6割は他の医療機関からの紹介患者で、残り約4割は患者自身が同院の治療実績を調べて受診するケースである。

紹介患者の場合、多くは進行期であり、薬剤調整、リハビリテーション、レスパイトなどを目的に入院となるケースがほとんどだ。「多くは薬剤調整をしながら身体評価を行い、それに必要なリハビリテーション介入を行い、社会資源も紹介するなど、その方の状況に応じた最適解を見出し、多職種で介入して、ご自宅にお帰りいただきます」と包括的に対応する様子を駒井院長が語る。

一方、患者の意思で受診するケースは比較的軽度で外来診療となる。この場合は状態の評価を行ったうえで、外来でリハビリテーションを導入し、診療と並行してソーシャルワーカーより活用できる社会資源の紹介なども行っていく。

脳神経内科の医師は駒井院長含めて6名。ほかに呼吸器内科の医師が1名、神経系の疾患における呼吸器の問題に対応している。外来・入院の担当医は同じ場合と分ける場合がある。たとえば、管理業務の負担の大きい駒井院長は外来のみ担当。院長が担当する外来患者に入院が必要になった場合は、他の医師に意見交換をしながら任せる、特にリハビリテーションを強化したいケースなどでは、リハビリテーション専門医でリハビリテーション科を併任する本崎裕子脳神経内科医長に任せる、といった具合だ。

入院については本崎医長が、「パーキンソン病患者さんはADLが自立している方から進行期で体の動かない方まで幅広いのが特徴です。病状の進行に伴い薬剤の副作用、精神症状なども増えてきます。療養環境整備が必要になれば社会福祉サービスが必要になりますし、ご家族の負担が重くなってきたら定期的なレスパイト入院を考えなければいけません。短期間に入院と在宅を繰り返す患者さんもおられます。ですので、パターン化したプログラムではなかなか対応できず、個別のケースに応じてさまざまなかかわり方をして、長期にわたって在宅支援を続けていくイメージです」と説明する。

治療は薬物療法が主体だが、患者の希望や適応によっては、脳深部刺激療法(DBS)や抗パーキンソン剤経腸療法といった外科的な治療を行うこともある。DBSについては手術自体は近隣の脳神経外科病院に依頼し、併用する内服療法を同院で管理する。抗パーキンソン剤経腸療法は同院に勤務する消化器外科医と薬剤師の連携によって行っている。

「パーキンソン病患者さんとは長いおつきあいになります。その間には患者さんに有用な情報はできる限り提供します。外科的治療もその1つで、適応になると思われる患者さんにはしっかり説明し、十分な検討期間を経て患者さん自身に選択していただきます。患者さんがご自分の選択を後で後悔したりしないように、治療法の選択支援にはかなり時間をかけているつもりです」と、最良の治療を提供しようとする病院の姿勢を院長が語る。同院の理念、「患者さん一人ひとりに寄り添い、心のふれあいを大切にし信頼される医療を目指します」を実践する様子が伺える。

本崎 裕子 脳神経内科医長/リハビリテーション専門医

3. 多職種連携

必要なタイミングで関係者がこまめにカンファレンス

薬剤科は大学、地域薬局との勉強会で情報共有

多職種で介入するにあたっては、カンファレンスなどを活用して情報共有、意見交換を図っている。「院内のカンファレンスは、主治医発信だけでなく、他の職種からの発信でも行われます。退院時カンファレンスには、可能な限り訪問系サービスのスタッフや薬局薬剤師にも参加していただきます。病状が進んで緩和医療が必要になれば緩和ケア医を交えたカンファレンスも行います。患者さんの状況に合わせて、必要なメンバーで随時行っています」と本崎医長。

「カンファレンスは柔軟に行っています。外来でも、主治医とリハビリスタッフ、外来看護師でも打ち合わせは頻繁にありますし、病棟でも主治医、病棟看護師、ソーシャルワーカーで集まってよく話します。外来、入院中、退院前、退院後と、小さなカンファレンスを繰り返すほか、週に2回の部局内会議もありますので、コミュニケーションの場はかなり多いと思います」と駒井院長が言うように、情報交換、意思疎通は円滑に行われている。

また、同院薬剤科では、金沢大学薬学部、地域の薬局と共同の勉強会を通して情報共有を図っている。定期的な勉強会は年4回、発表会が年1回、ほかに小規模な会を月1回程度行われている。

駒井院長は、「抗パーキンソン病薬に慣れていない薬剤師もまだまだ多いですし、薬局薬剤師が疑義照会すべきか悩むケースもあるでしょう。また、当院では進行期の患者さんを多く診ていますので、合併症の治療薬、自律神経障害、認知機能低下などに対応する薬も多く処方します。こうした薬の種類、出すタイミングなどについて知っていただくことはとても大切です」と、この勉強会の意義を語る。参加者からは、「処方医の意図がわかるようになった」といった声が多く届いており、成果を実感しているという。

同院の薬剤科に勤務する薬剤師は4名。そのすべてがパーキンソン病治療にかかわっている。「新人もいますので、金沢大学の先生にいろいろ教えていただきながらやってもらっています」と駒井院長は言う。

また、看護師の役割について駒井院長は、「入院時に24時間、専門的な視点で患者を観察し、記録すること。患者さんご本人やご家族も気づいていなかったような症状に看護師がはじめて気づくことも多々あリます。この記録は、診療にとても役立ちます」と評価する。

看護師の記録は電子カルテ上に蓄積されていくが、本崎医長によれば、患者の中には日誌を兼ねた記録帳のようなものをつけている人もおり、看護師にはそちらにも記載してもらうとのこと。こういった記録が治療の手掛かりになるという。同院ではどのような形であれ、症状や日々の変動を記録することを、患者や家族にも推奨している。

4. リハビリテーション

リハビリセラピスト、臨床心理士、認定看護師などが

協力して機能評価・維持、環境整備に努める

リハビリテーション科のスタッフは、理学療法士(PT)10名、作業療法士(OT)6名、言語聴覚士(ST)1名で、それぞれ外来から介入することもあれば、入院時から介入することもある。コロナ禍においてリハビリセラピストは病棟担当制となっている。また、STが1名と少ないこともあり、STの業務のうち嚥下評価については、摂食・嚥下障害看護認定看護師が担当している。

パーキンソン病のリハビリテーションでは3名の臨床心理士も活躍している。「全例に入るわけではなく、主治医や他のスタッフが、気分の落ち込みや不安定さに気づいたり、患者さんから話を聞いてほしいなどの要望があったケースに介入することが多いです」と本崎医長が紹介する。臨床心理士はSTと協力して認知機能検査なども行う。

リハビリの内容は患者それぞれ。中にはLSVT-BIG®のようなパワートレーニングを行っている患者もわずかながらいる。

本崎医長はパーキンソン病患者のリハビリの意義について、「軽度の方から進行した方まで、どの段階でも介入したほうが良いといわれていますし、実際に患者さんを見ていても、効果的だと感じます。進行期になれば、機能維持にとどまらず、環境整備なども行いますので、できるだけ良い状態で社会生活や療養を続けるという意味でもリハビリはとても重要だと思います」と語る。

広々としたリハビリ室。奥では作業療法を行う

5. 地域連携

施設と連携して進行期の患者をサポート

介護系人材の育成にも貢献

同院に入院するパーキンソン病患者の中には、すでに施設に入所しており、症状の急変や感染症などのために同院を利用するケースが2割程度ある。進行期の患者の場合は、誤嚥性肺炎が高率となる。誤嚥性肺炎をきっかけに経管栄養法を導入するケースも多いが、同院としてはできる限り経口栄養を続けられるよう、施設側と連携しながら患者をサポートしていくという。こうした施設との連携は日常的に経験している。

介護系人材の育成にも取り組んでいる。「石川県難病相談・支援センターからの委託で、ケアマネジャーとヘルパーを対象に、それぞれ年に1回ずつパーキンソン病に関する研修会を行い、知識のブラッシュアップをしていただいています」と駒井院長。県内全域の両職種が対象で、石川県の担当部署からそれぞれの団体に開催日時等を告知。参加希望者を募る仕組みだ。ケアマネジャーの場合は毎年コンスタントに20〜30人、ヘルパーの場合は数十人、多い年で100人ほどの参加者がある。

研修会では、いわゆるオン・オフなどパーキンソン病特有の症状などを特にくわしく解説する。「進行期の患者さんには非運動症状がいろいろ出てきますが、たとえばオン・オフという言葉は聞いたことがあっても、実際に患者さんを見たことがなければイメージしにくいと思います。そういうことを事前に知っていただく。そして、必要な知識を身につけていただきながら、退院時カンファレンス、また、退院後のケアで連携して患者さんを支援しているかたちです」と駒井院長が言う。

在宅医や訪問看護師などとも患者ごとに情報交換を行っている。多職種連携の項でも触れたが、退院時カンファレンスには可能な限り在宅医や訪問看護師に同席してもらう。患者の住まいが遠方の場合でも、オンライン会議のシステムを活用してウェブカンファレンスを行っている。石川県は長細い地形で、たとえば能登半島は医王病院のある金沢市から100kmほども離れているが、それでもウェブを活用することで多職種カンファレンスが可能だ。

本崎医長によれば、金沢市内にはパーキンソン病にくわしい訪問看護ステーション、パーキンソン病専門の施設などもあり、療養環境は充実してきている。一方で、山間部など過疎地では体制が十分ではないため、雪深い時期のみ、同院に入院するケースなどもあるという。

6. 臨床研究

院内に臨床研究部を設置

死後の診断や追跡調査を臨床に活かす

医王病院では2006年1月より臨床研究部を設置し、神経難病、筋疾患、重症心身障がい児(者)、小児精神疾患など、一般的に症例の少ない疾患に関する共同研究を、国立病院機構の全国ネットワークを通して実施している。

「当院にはパーキンソン病の初期の患者さんこそ少ないですが、中期以降の患者さんは多数入院しておられます。その方々を最期までケアさせていただく中で、同意いただければ、最終的に本当にパーキンソン病という診断が正しかったのかどうか、確認させていただいています。結果的に診断が間違っていたということはほとんどないのですが、ごく稀に、パーキンソン病に間違いないと思われていた患者さんが実はほかの病気だったと判明することがあります。一方で、抗パーキンソン病薬の効果が低いため医師が診断に十分な確信が持てなかったケースで、やはりパーキンソン病であったとはっきりすることもあります。こうしたケースを振り返りながら、今後の診療に活かしていく、ということを地道に繰り返しています」と話すのは、臨床研究部長を兼務する石田千穂特命副院長である。

症例数が多いことから各種臨床研究が可能で、医師に限らず他の職種も、パーキンソン病に関するさまざまな研究に取り組み、学会発表などを行っている。こうした研究活動をサポートするのも臨床研究部の役割だ。

患者のQOLアップにつなげる研究も心がけている。石田特命副院長は、「パーキンソン病の場合、症状、薬の内容、療養先などが千差万別で、集約するのは難しいのですが、他の疾患では、胃ろうを造設した後の予後を継続的に観察するなど、ある治療を行ったことにより得られる結果を分析することで、患者さんへの予後の説明、意思決定支援に役立てたりしています」と話す。

呼吸状態の悪化など、パーキンソン病がかなり進行したときに出てくる症状について、他の病気の呼吸障がいの出方を参考に対応したり、説明したりすることもあるという。

石田 千穂 特命副院長/臨床研究部長

7. ACPへの取り組み

患者が生き方を考えることができる

オリジナルのACP冊子を作成

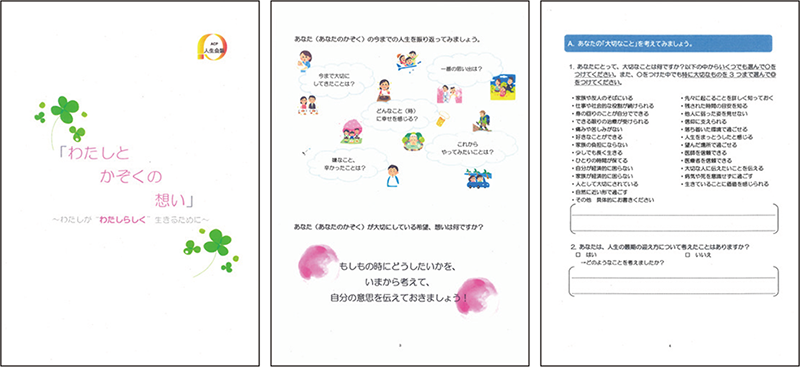

療法選択支援にも関連するが、同院ではACPへの取り組みにも力を入れている。中心となっているのは、数ある院内委員会の中の「緩和ケアサポート委員会」だ。医師、看護師、臨床心理士、リハビリ職など多彩なメンバーで構成されている同委員会では、オリジナルのACP冊子「わたしと家族の想い〜わたしが"わたしらしく"生きるために〜」を作成し、運用を開始している。

緩和ケアサポート委員会のメンバーでもある本崎医長は、「当院の場合、すでに何がしかの診断を受けている方を対象としている点が一般のACPとは違います」と言い、「自分の生き方を考えていただくための記入式で、同時に胃ろう、人工呼吸器などについての説明も行える冊子を作成しています」と具体的な中身を紹介する。「いま議論になっているのは、どの患者さんに、どのタイミングで、どのようにお渡しするかです」と本崎医長。これについては委員会内で意見を出し合いとりまとめている段階という。

この冊子は、小児も含めて院内の患者すべてを対象としたものだが、駒井院長によれば、パーキンソン病患者の場合は、最期の時を想定した厳しい話をする際には、看護師同席で精神的ケアまで含めた対応を行うことで、外来での診察で意思決定ができている患者が半数程度いるという。また、意思決定支援を目的としたカンファレンスは、進行期の患者全例に随時行っており、パーキンソン病に限っては、この冊子は補足的ともいえるようだ。

緩和ケアサポート委員会手作りのACP冊子

8. 今後の課題・展望

専門性の高い人材の育成に力を注ぎ

増え続ける難病患者をサポートし続ける

医王病院では、国立病院機構独自の看護師育成プログラム「ActyナースVer2」や、院内独自のプログラムによる院内認定の神経難病看護師、筋ジストロフィー看護師、慢性呼吸疾患看護師、摂食・嚥下機能看護師、緩和ケア看護師、重症心身障害看護師などの育成、また、日本看護協会や関連学会の認定制度を活用した専門性の高い看護師の育成などに力を入れている。

2022年11月現在、同院に勤務する看護師は約200名。このうち日本難病看護学会認定難病看護師4名をはじめ約20名が何がしかの資格取得者。当面は看護部の状況を考慮しながら、こうした有資格者を30名くらいまで増やしていく方針だ。

リハビリ職については、LSVT-BIG®の講習参加などを推奨しており、現在までに2名が取得済みである。

他の職種も、国立病院機構全体の学会である「全国国立病院総合医学会」や、東海北陸グループの中にある「神経筋ネットワーク研究会」「重症心身障害研究会」などに参加することでスキルアップを図っている。メディカルスタッフによる発表件数は、グループ内でも比較的高いほうだという。

駒井院長は、神経系の難病を診療の中心に据えている同院の立ち位置をあらためて強調したうえで、「いわゆる2040年問題、高齢者数がピークに達するとともに神経難病患者さんも相当数に達すると考えられます。当院が取り組んできたように、難病患者さんを最期までサポートしていくことへの需要は確実に増えていくでしょう。そのニーズにしっかり応えられるよう、今後も努力していきたいと思います」と、同院に課せられた使命を語る。

外来診察室の前で

KKC-2023-00036-2

パーキンソン病 med.front

-

2024年2月9日公開/2024年2月作成

-

2023年11月6日公開/2023年11月作成

-

2023年10月6日公開/2023年10月作成

-

2023年7月14日公開/2023年7月作成

-

2023年2月22日公開/2023年2月作成

-

2023年2月21日公開/2023年2月作成

おすすめ情報

-

おすすめ情報は、協和キリンのウェブサイトにおける個人情報の取扱い方針に基づき、お客様が閲覧したページのアクセス情報を取得し、一定の条件に基づき自動的に表示しています。

そのため、現在ご覧いただいているページの情報との関連性を示唆するものではございません。

®の有効性・安全性~アデノシンA2A受容体を介した作用機序~」公開 のサムネイル画像">

®の有効性・安全性~アデノシンA2A受容体を介した作用機序~」公開 のサムネイル画像">