東京医科大学八王子医療センター

[透析施設最前線]

2025年4月14日公開/2025年4月作成

- ●病院長:田中 信大 先生

- ●開設:1980年4月

- ●所在地:東京都八王子市館町1163番地

腎臓内科と腎臓外科が融合した腎臓病センターを核に

軽度から末期腎不全まで最適な医療を提供

1980年の開設以来、八王子市を中心とした南多摩医療圏(約142万人)の基幹病院として先進医療を提供しながら、地域医療にも貢献している東京医科大学八王子医療センター。開設当時から腎臓病診療に力を入れており、2017年4月には、腎臓内科と腎臓外科が緊密に連携し、増え続ける腎臓病患者に対して最適かつ安全な医療をより効率的に届けることを目的に、「腎臓病センター」を設立した。医局、外来診療ブース、病棟と、段階的に内科と外科を合体させるなど、腎臓病センターの治療・研究体制は年を追うごとに強化されている。

1. 腎臓病センターの概要と特徴

内科と外科それぞれの得意分野を生かしながら

腎臓病の診断・治療に関わるすべての処置を提供

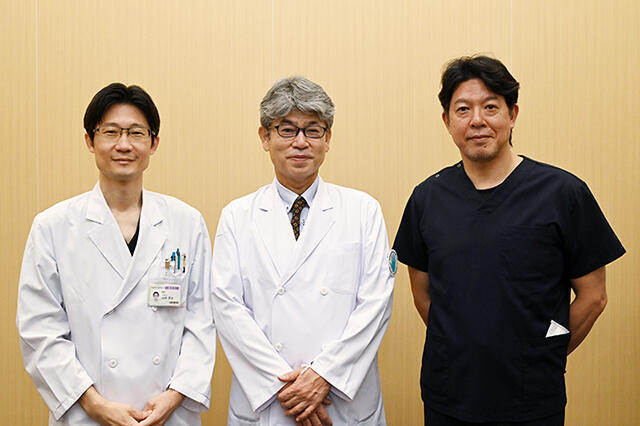

尾田 高志 副院長/腎臓病センター センター長/腎臓内科・血液浄化療法室 科長・教授

腎臓内科と腎臓外科の垣根を取り払い、腎臓病患者を一緒に診ている「腎臓病センター」の存在は、全国的にも稀である。そんな同センターを2017年4月に設立し、以来、段階的に組織・機能を充実させてきた経緯を、東京医科大学八王子医療センター副院長で、腎臓病センター センター長、腎臓内科・血液浄化療法室科長を兼務する尾田高志教授が次のように紹介する。

「まず2017年にそれまで消化器外科・移植外科の移植グループに含まれていた腎臓外科が独立し、腎臓内科と融合することで、腎臓病センターを形成する組織改編が行われました。次に、腎臓内科と腎臓外科の医局を合体させ共通の秘書を配置。ほぼ 同時に外来診療を腎臓内科医と腎臓外科医が隣り合ったブースで行うかたちをつくり、お互い疑問があるときは直接相談し合うようになりました。さらに病棟も一緒になり、腎臓病患者さんを、内科と外科で一緒に診る体制や環境が整ってきました」

こうした体制づくりを進めるにあたって尾田教授は、腎臓病センター副センター長を務める腎臓外科科長の岩本整教授と話し合いを重ねたという。注力したのは、内科・外科のどちらかに負担が偏ったり、現場に無理が生じたりといったことがないよう気を配りながら徐々に融合させていくこと。こうして医師をはじめとしたスタッフにとっても患者にとっても安心できる体制を構築することに努めた。

腎臓病センターの体制強化への努力は現在も継続している。たとえば、腎移植のドナーを中心に腎臓内科医が評価・診察したり相談に乗ったりする専門外来として「腎移植内科外来」を開設(週2回)。また、腎臓内科の若手医師が 3カ月間を目処に腎臓外科で研修を兼ねて勤務し、腎臓外科的な知識・技能を身につける取り組みも開始している。

「移植した腎臓がしだいに赤みを帯びてきたり、尿が出るようになったりする様子を目の当たりにすることや、移植にあたって外科医がどのような免疫抑制剤をどのように使っているのかを体験的に知ることは、腎臓内科の医師にとっては通常できない貴重な経験であり、腎臓内科医として腎疾患患者さんを診るうえでも大きなプラスになります。腎臓外科医にとっても、内科医と一緒に仕事をすることで、腎移植に至った背景にある内科的疾患や治療経過について深く知ることができます。これが予後を予測したり、治療の質を高めるのに役立つのです」と、内科と外科の知識が融合する様子やその意義を尾田教授が語る。

移植手術そのものはもちろん、手術前後の急性期の管理は、ドナー、患者ともに腎臓外科医が行うことがほとんどだが、状態が落ち着き慢性期に入れば、腎臓内科医の出番である。「腎移植を受けた患者さんは、状態は良くなっても慢性腎臓病の状態にあることに変わりはありません。腎臓を提供した方もやはり、慢性腎臓病の状態といえます。そういった方々の全身的な病態を管理し、腎臓をできる限り良い状態で維持することは、腎臓内科医の得意とするところです。このように内科と外科がそれぞれの得意分野で力を発揮しながら協力し、仲良く治療や研究に取り組むことのできる仕組みを構築できたことは、当センターの大きな強みになっています」と尾田教授が続ける。

腎臓病センター腎臓内科では、透析医療を担う血液浄化療法室の管理も担当している。つまり、1つの部門内で腎臓病の診断・治療に関わる全ての処置が提供可能という点が腎臓病センターの最大の特徴だ。加えて、腎臓内科と腎臓外科の両者が関わる症例、特に腎移植患者に関する臨床研究が進み、文部科学省科学研究費助成事業の継続的な獲得、基礎研究から臨床へ橋渡しをするトランスレーショナルな研究の推進につながっていることもセンター設立の成果である。

向かって左から山田宗治 腎臓内科・血液浄化療法室 准教授、尾田教授、岩本 整 腎臓病センター副センター長/腎臓外科 科長・ 教授

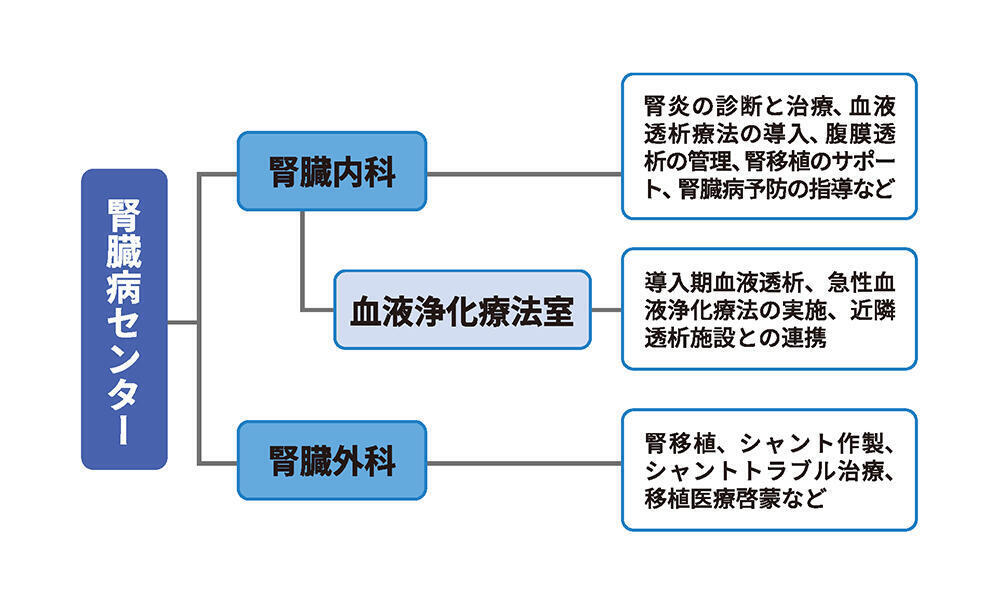

図:腎臓病センター

※東京医科大学八王子医療センターHPの図を元に作成

2. 腎臓内科の概要と特徴

慢性糸球体腎炎、遺伝性疾患も含めたあらゆる腎臓疾患が対象

市の事業への参加により軽度腎障害患者も増加

腎臓内科では、内科的腎疾患のすべてを診ているが、特に高い専門性を持って検査や治療を行っている疾患としては、IgA 腎症を代表とする慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、感染に関連する急性糸球体腎炎、全身性血管炎や膠原病に伴う二次性糸球体腎炎、間質性腎炎、多発性嚢胞腎、ファブリー病、アルポート症候群といった遺伝性腎疾患などの各種腎疾患が挙げられる。

上記のような各種疾患から生じる軽い尿所見異常のみの段階から末期腎不全まで、腎疾患に関わる全ての病態を幅広く診ている。中でも腎代替療法の療法選択において腎移植がコンスタントに行われている当センターは非常に有利であり、血液透析(HD)、腹膜透析(PD)以外に腎臓移植に関する説明も十分実施可能でバランスの良い療法選択支援、透析療法の導入支援、透析が始まってからの管理、腎移植前後のサポートなどを実施している。

「いわゆる三多摩地域(東京都で23区と島嶼部を除いた地域)で成人の腎臓移植を実施している医療機関は当院のみです。しかも2週間に1件程度のペースでコンスタントに行っていることもあり、移植に関する説明や紹介は非常に充実しています。移植を受ける可能性のある患者さんには、移植コーディネーターや腎臓外科医から直接説明してもらうことも可能です。腎代替療法の選択支援においても内科と外科は良い協力関係にあります」と尾田教授が紹介する。

東京医科大学八王子医療センターは610床の病床を有する地域医療支援病院であり紹介受診重点医療機関でもある。そのため受診するには基本的に紹介状が必要だが、腎臓病の八王子市民に関しては、2024年6月から、比較的簡単に受診できる仕組みが稼働し始めた。「八王子血管まもろうプログラム~八王子市糖尿病性腎症重症化予防プログラム」によるもので、2024年度特定健康診査より、健診結果に応じて腎臓専門医に紹介する病診連携パス(八王子じんまもパス)と、糖尿病性腎症を早期に予防するための尿中アルブミン(定量)検査が、同プログラムに基づいて実施されている。

このプログラムは、八王子市、東京医科大学八王子医療センターを含めた市内の2つの大学病院の糖尿病、腎臓専門医、八王子市医師会の医師らが結集して作成された。「CKD診療ガイドライン」の基準を参考に、八王子市の実状に合わせた腎臓専門医への紹介基準をあらかじめ設定し、精密検査依頼書兼結果報告書の役割を果たす「八王子じんまもパス」の記載様式も定めてある。このパスを持参することで腎臓専門医の受診が可能となっているため、尾田教授率いる腎臓内科でも「じんまも外来」を開設して対応。軽度腎障害の患者を診察する機会が増えたという。

他の医療機関からの紹介、あるいは「じんまもパス」の患者については、診察と検査を行い、地域の医療機関に逆紹介するか、そのまま継続して診ていくかを判断する。腎炎、ネフローゼ症候群、血管炎など専門性の高い治療が必要なケースは基本的に腎臓内科で引き受けている。一方、高血圧による軽度の腎硬化症など、一般の開業医でも十分管理できるケースについては日頃の管理は地域の開業医に任せて、年に何度か腎臓内科に来てもらって状態を確認するなど、症例に合わせて役割分担をしている。

腎臓内科には非常勤を含めて15名の医師が在籍しており、外来診察や病棟回診、血液浄化療法室での業務などを担当している。ほかに、療法選択支援やPDの指導などでは看護師が、栄養指導では管理栄養士が活躍している。

以上は腎臓内科の臨床業務の概要であるが、一方で当科の大きな特徴は活発な研究活動にある。研究といっても基礎的な研究ではなく、全て臨床と関連した研究であり、その発想の原点は日々の臨床における気付きにある。すなわち、日常診療の中に隠されている新しい知見を大切にし、それを深化して症例解析、さらには臨床研究と発展させて論文の形で発信する努力を続けている。2020~2024年の5年間で57本、インパクトファクター計155点の英語論文を発表している。

3. 人工透析の取り組み

腎臓外科とのタイアップで年間100件以上の透析導入

入院患者を対象に種々の特殊血液浄化療法を実施

人工透析については、HDとPDを患者の希望に沿って提供している。HD、PDともに2週間の入院による導入を行っており、その入院期間中に、医師、看護師、薬剤師、医療福祉士、理学療法士など多職種からの説明や指導を実施している。その後、通院できるHD患者は地域の透析施設に紹介。PD患者は月に1回くらいのペースでCAPD外来を受診してもらっている。

年間の新規透析導入件数は110件前後で推移。このうち10件弱がPD患者である。HDにおけるシャントの作成や、PD患者のカテーテル留置術に際しては腎臓外科とタイアップして行っている。継続的に管理しているPD患者は50〜60人で、近隣地域では突出して多くなっている。

HDを含めた各種血液浄化療法は、腎臓内科が運営する血液浄化療法室で行っている。同室の病床数は17床。元々は20床だったが、新型コロナウイルス感染症の流行を機にベッドを減らし、スペースをつくって陰圧テントを設置した。現在はテントで仕切ったベッドが4床、その他が13床となっている。

「外来での通常の維持透析は原則行っていません。当院の HD は、重症感染症や心筋梗塞など急性に対応が必要な病態や何らかの疾患の合併で手術が必要な場合など、入院加療が必要になった透析患者さんを主な対象とし、入院透析を提供しています。当院ではほかに、急性腎障害や敗血症に対する急性血液浄化療法、腎臓移植後の血漿交換療法、自己免疫疾患に対する血漿交換免疫吸着療法、肝不全に対する血漿交換療法や HDF、難治性腹水に対する CART など種々の特殊血液浄化療法を積極的に行っています。ケースによっては ICU での治療になりますが、その場合も、血液浄化に関しては腎臓内科の医師がサポートしています」と、尾田教授が一般の透析クリニックとは異なる同院血液浄化療法室の特徴を話す。

血液浄化療法室では、腎臓内科の医師、8名の看護師、12名の臨床工学技士がチームとなって多くの患者に対応している。主な診療実績(2023年)は、入院透析患者数742人、HDF、CHDFを含めた血液透析療法4,808件、アフェレーシス療法122件、CART(腹水ろ過濃縮再静注法)などの特殊血液浄化療法が83件、Covid対応血液透析が85件などとなっている。

テントによって個室化した透析ベッドが4床並ぶ

血液浄化療法室では入院患者を対象にさまざまな血液浄化療法を実施している

4. 腎臓外科

年間30件弱、トータル約750件の腎移植実績を誇る

シャント作成、カテーテル留置なども多数実施

腎臓外科は、腎移植と腎不全外科の専門科として位置付けられている。前述の通り単独の診療科として独立したのは2017年であるが、病院開設時から、専門性を発揮している。

同院が腎移植手術をスタートしたのは1980年の開設時である。その後コンスタントに毎年30件弱の腎移植を実施するようになり、2024年7月までに実施した腎移植手術件数は総計750件に迫っている。この数字は全国でもトップクラスであり、同院が腎移植の推進に力を入れてきた1つの表れでもある。

腎移植手術の対象は、療法選択により腎移植を選択した腎不全患者である。腎臓内科医が腎移植ができる可能性があると判断した場合は、まず、移植コーディネーターにつなぎ、くわしい説明を受けてもらう。さらに腎臓外科医が診察し、レシピエント、ドナーの詳しい評価、さらにはドナーとレシピエントとのマッチング検査などを行う。説明や検査を経て実際に腎移植手術ができるまでには約半年間の準備期間が必要だ。尾田教授は、「日本の場合、いわゆる献腎移植を受けられる患者さんの割合は非常に低く、生体腎移植が大半です。健康な方からいただいた貴重な腎臓を無駄にしないためにも、適応評価は慎重に実施しています」と話す。

腎移植に際して腎臓内科の立場で特に意識しているのは、「腎移植内科外来」でのドナーの意思確認だと教授は言う。

「ドナーになれるのは、患者さんから見て6親等以内の親族と決められています。患者さんの身近な存在だけに、腎臓を提供することに義務や責任を感じたり、周囲の無言の圧力のようなものを感じて、本人の意志と関係なく手続きが進んで断りきれなくなったりする場合もあります。そこで、移植手術を実際に担当する腎臓外科医だけでなく、私たち腎臓内科医も介入してお話しを聞くことで御本人の自由意志であることを確認するようにしています。さらに精神科医の評価を得て、ドナーの基準を十分にクリアしたうえで移植手術に至る仕組みです」

腎移植を受けた患者は生涯に渡り何らかの免疫抑制剤を必要とするため、継続的な通院が必要となる。ドナーもまた、定期的な通院が必要で、腎臓センターではドナーの長期的なフォローは主として腎臓内科医が担当するようになってきている。

尾田教授はじめ腎臓病センタースタッフは、献腎移植の普及・啓発活動にも熱心で、東京都腎臓病協議会が主催する「臓器移植普及推進キャンペーン」に毎年参加している。さらに、2018年からは、東京都をホームタウンとするプロサッカークラブ「東京ヴェルディ」との共同で、臓器移植医療の普及・推進を目的としたグリーンリボンキャンペーンにちなみ、「Green Ribbon Campaign DAY」として同チームの試合に合わせてイベントを実施するようになった。5回目となる2024年は、10月6日に味の素スタジアムで開催された。特設ブースでの臓器移植普及推進活動、東京医科大学八王子医療センター代表医師によるスピーチ、臓器移植体験者や移植医療啓発マスコットキャラクター「ハーティ」の参加などは、同イベントの恒例となっている。

腎移植以外の腎臓外科の仕事は、HD導入に際しての内シャント作成、シャントの修復・再建、長期留置カテーテルの留置術、PD導入に際してのカテーテル留置術、それらのトラブル時の対応などである。腎臓外科におけるアクセス関連手術の実績(2023年)は、内シャント設置術115件、PDカテーテル関連手術18件などとなっている。

5. 今後の課題・展望

腎臓病センターをより充実させ

地域の中核としての使命を果たす

尾田教授は、腎臓病センターをスタートさせて7年を経たいま、「腎臓内科と腎臓外科の連携が実態としてあり、本当の意味で一緒に診療に携わることができているのがうれしいですし、大変意義深いことだと感じています。私が科長を務める腎臓内科では、腎臓外科の知識を持った、視野の広い若手医師が次々に育っていますので、近い将来、当科を巣立った医師が、全国の医療機関で活躍してくれるのではないかと期待も膨らんでいます」と手応えを語る。

腎臓病センターの今後については、「腎臓外科との連携体制をさらに緊密に発展させ、引き続き腎疾患全般を専門的に診ていきたい。また、臨床と関連した質の高い研究を継続し、臨床腎臓病学の発展に寄与したい」と尾田教授。先に紹介した「八王子血管まもろうプログラム」のような新しい取り組みにも積極的に参加しながら、腎臓病の初期から末期までトータルに対応する方針だ。それが地域の中核病院として、また住民にとっての医療の砦としての使命という。

KKC-2024-00888-1

透析施設最前線

-

2026年1月8日公開/2026年1月作成

-

2025年12月17日公開/2025年12月作成

-

2025年11月4日公開/2025年11月作成

-

2025年10月20日公開/2025年10月作成

-

2025年9月25日公開/2025年9月作成

-

2025年9月16日公開/2025年9月作成

-

2025年8月27日公開/2025年8月作成

-

2025年7月17日公開/2025年7月作成

-

2025年4月14日公開/2025年4月作成

-

2025年4月2日公開/2025年4月作成

-

2025年3月10日公開/2025年3月作成

-

2024年10月15日公開/2024年10月作成

-

2024年9月17日公開/2024年9月作成

-

2024年3月7日公開/2024年3月作成