医療法人社団茨腎会 太田ネフロクリニック

[透析施設最前線]

2025年8月27日公開/2025年8月作成

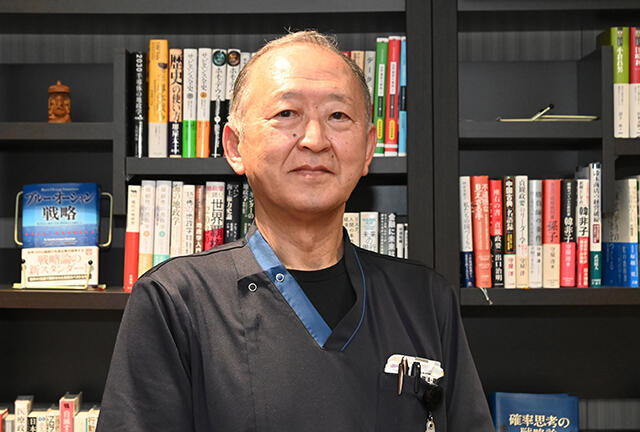

- ●理事長・院長:酒井 伸一郎 先生

- ●開設:2006年10月

- ●所在地:茨城県常陸太田市谷河原町字渋井1-1660

透析室は少人数制で感染対策を徹底

自家発電装置、給水タンク車など災害対策も万全

医療法人社団茨腎会太田ネフロクリニックは、腎臓内科外来と外来透析に特化した施設で、104床の透析ベッドを4床または8床の少人数部屋に配置し、患者のプライバシー保護と感染予防を両立。自家発電装置や給水タンク車を所有し、浸水対策としての止水板を完備するなど災害対策にも力を注いでいる。「親・兄弟のように親身になって患者さんに接する」をモットーとし、12名の看護師、5名の臨床工学技士全員が透析技術認定士の資格を取得して、専門性高く、かつ心のこもった透析医療を提供している。

1. クリニックの概要

親・兄弟のように患者に接するのがモットー

感染や災害から患者を守る対策も充実

酒井 伸一郎 理事長・院長

2006年10月、「患者さんに対して親身に寄り添い、親・兄弟のように親切に接すること」をモットーに掲げて開設された医療法人社団茨腎会太田ネフロクリニック。内科医である酒井伸一郎院長は1993年に昭和大学医学部を卒業後、同大学藤が丘病院(神奈川県横浜市)や諏訪中央病院(長野県茅野市)など関連病院で経験を積んだ後、独立。2012年には法人化を果たし、以降、法人理事長を兼務している。

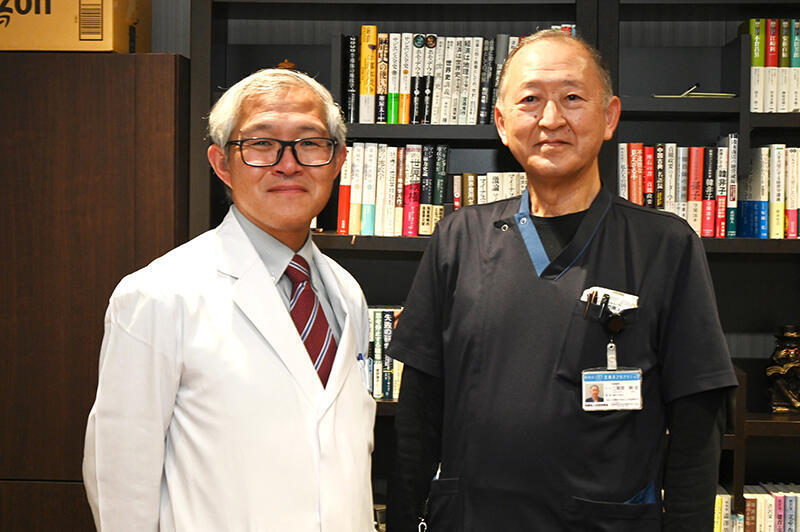

酒井院長は上記モットーをことのほか大切にしており、入職後3カ月の職員を対象に実施している試験では、第1問目でこのモットーを書かせるようにしている。「おかげさまで職員の皆さんが患者さんをとても大切にしてくれていて、患者さんにとっては居心地の良い空間になっていると感じています」と語る。開業前から酒井院長の良きパートナーであり続けている二階堂剛史透析センター常勤顧問(臨床工学技士・看護師)はじめ職員の多くが開業当時から勤続していることも、患者との信頼関係につながっているという。

酒井院長は、外来透析専門施設として最も力を入れていることとして、感染対策と災害対策を挙げる。

感染対策については、透析患者が一般の人以上に感染症に弱く、場合によっては命に関わる危険性もあることから、開院当初から重視してきた。当時は新型コロナウイルス感染症はまだなかったものの、インフルエンザやSARSの流行を想定したという。大きな特徴としては、104床ある透析ベッドを4床もしくは8床ごとの部屋に小分けにして配置していることが挙げられる。そこには万一感染者が出ても、被害を最小限にとどめる狙いがある。

なお、透析ベッド数は開業時40床だったが、透析後に疲れた患者が回復するまでゆっくりベッドで休めるように、患者1名につき1ベッドを1日独占できる数まで増床したという経緯がある。増床にあたっては、国道に沿って建つ建物(旧棟)の裏手に新棟を建築し、2本の渡り廊下でつないだ。

一方、災害対策としては、平屋建ての頑丈な建物を基本に、自家発電装置や給水タンク車を所有。さらに、透析センター機械室には水処理システムを2セット並列させており、万一、1セットに不具合が生じても、もう1セットですべての透析装置に透析液を供給できる。

酒井院長は、「2011年3月の東日本大震災では、この地域は震度6強の揺れに襲われました。それでも当クリニックの施設そのものはほとんど影響を受けなかったのですが、地域全体で電源が喪失し、水の供給も止まってしまったことから、クリニックの機能が72時間にわたってマヒ。透析患者さんを県南地域の透析施設にお預けせざるを得なくなりました。この時の反省から、次にいつ大きな災害が起きても、不自由なくここで透析を継続していただけるように、できるだけの設備を充足させてきたのです」と、災害対策を徹底させてきた背景を語る。

二階堂 剛史 常勤顧問

2. 透析医療の特徴

8人部屋11室、4人部屋4室を完備

病状やライフスタイルに合わせて長時間、夜間も実施

太田ネフロクリニック透析センターは、透析ベッド8床を配置した8人部屋11室、同じく4床を配置した4人部屋4室で構成されている。どの部屋もガラス張りで明るく開放感があり、スタッフが患者を見守りやすくなっている。その一方で、仕切りの下部には目隠しをし、プライバシーも保護している。

スタッフ数は、薬剤師1名、看護師12名、臨床工学技士5名、ヘルパー(介護職員)8名。ほかに、透析センター内にある検査センターに臨床検査技師とアシスタントが常駐。また管理栄養士2名、診療放射線技師1名も常勤し、患者のサポートや指導にあたっている。検査センターにはMRIと血管造影装置を除くさまざまな検査機器が揃い、合併症予防のための定期検査などは院内でほぼ実施可能である。

二階堂千恵子看護師課長によると、看護師と臨床工学技士は、日によって旧棟と新棟に分かれて配置され、それぞれのリーダーを中心に、担当する部屋の患者に対応している。スタッフの部屋割りは主任の仕事で、西野貴江看護師主任は、「それぞれの経験年数や能力を考慮し、ベテランと新人を組み合わせるなどグループの力に偏りが出ないように配慮しています」と言う。

「穿刺などは両職種が協働で行いますが、フットケアをはじめ専門的なケアは看護師、機械の管理などは臨床工学技師というように分担もしています」と話すのは、山中祐治臨床工学技士主任だ。全看護師、全臨床工学技士が透析技術認定士の資格を持つ太田ネフロクリニックにあって、山中主任は血液浄化専門臨床工学技士の資格も取得し、後輩の指導などにもあたっている。また、災害対策担当者でもあり、災害時に透析を止めないシステムづくりや、給水ポンプ車を介した自治体との連携などにも取り組んでいる。

透析スケジュールは月曜から土曜まで毎日8:00〜16:30。少し早めの7:30入室から、8:00、12:00、14:00と入室時間を大まかに4回に分けることで、混雑を避けるとともに、スタッフが余裕を持って仕事ができるようになっている。このほか月・水・金は16:00〜22:30の時間帯に夜間透析を行っている。透析時間は患者の病状や体格、ライフスタイルに合わせて設定するため3〜7時間と幅がある。

「もともとかなり体重の重い方、前回からの体重増加が著しい方など、短時間で除水を行うと血圧が急降下する危険性がある場合は、血圧に大きな影響が出ないような除水量、除水速度を私が個別に設定し、必要があれば長時間透析を行っていただきます。また、お仕事をされている方には、仕事内容や勤務スタイルをお聞きして、透析条件を考慮するようにしています。この地域で暮らしている職員も多いので、ご家庭に関する情報なども共有し、最適な透析医療を実施するために役立てています」と、患者一人ひとりにきめ細かく対応する様子を酒井院長が語る。

シャントの管理やトラブル対応は、バスキュラーアクセス(VA)担当者として専門性を身につけた和地智昭臨床工学主任が主導している。「患者さんやスタッフがシャントに何か異変を感じた時に相談に乗ったり、必要に応じて素早くPTAを手配したりするのがVA担当者の仕事です」と和地主任が自らの役割を紹介する。ほかのスタッフの負担が軽減され、業務が円滑に進むことにつながるのも、こうした専門スタッフがいることの意義だと二階堂常勤顧問は言う。

透析センターでは近年、電動サイクルマシンを使った腎臓リハビリテーションにも着手したが、こちらも担当者を決め、無理なく取り組みを進めている。

透析患者数は2025年3月現在、221名、うち30名弱が夜間透析患者である。遠方から通っている患者も多く、半径30km圏内をめどに送迎サービスを行っている。

左から、二階堂千恵子看護師課長、西野貴江看護師主任

左から、山中祐治臨床工学技士主任(血液浄化専門臨床工学技士)、和地智昭臨床工学技士主任

左右にガラス張りの部屋が並ぶ透析センター。壁に設置されたモニターにはアラームの状況などが表示される。中央に見えるのはスタッフステーション

8人部屋(左写真)と4人部屋(右写真)。ともにベッドとベッドの間に感染予防のためのビニールカーテンを設置している

透析センター内にある検査センター。写真は臨床化学自動分析装置

水処理システムは2セット並列で配備している

透析中の運動に用いる電動サイクルマシン

3. 感染対策

少人数制の透析室、隔離透析室で感染拡大を阻止

オリジナルマニュアルに沿って対応

同クリニックの特徴的な取り組みとしてはまず、徹底した感染対策が挙げられる。前述したように透析室が少人数制になっているのが第1点。さらに、2020年初頭に新型コロナウイルス感染症の感染者が国内で報告されたのを機に、感染が北関東まで広がってくる前に、新棟の一部(20床)の壁を二重にして隔離透析室をつくった。隔離透析室には、正面玄関とは別の専用の入り口から直接入室する動線を確保し、感染者とほかの患者が一切接することのない環境を整えている。送迎についても、感染が疑われる患者については事前に連絡をもらい、家族に送ってもらっている。また、移動手段のない患者に感染症の疑いが生じた場合には、ドライバーが防護服を着用するなど感染対策を講じた上で個別に送迎を行う仕組みができている。

こうした対応は、オリジナルの感染対策マニュアルに明記され、スタッフ間で共有されている。感染対策マニュアルは、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、ノロウイルス感染症の3種がある。

感染症に関する患者教育にも力を入れている。たとえば新型コロナウイルス感染症の流行時には、繰り返し感染対策を指導するほか、透析センター入り口などに、感染拡大への注意を喚起する手作りポスターを掲示した。

新型コロナウイルス感染症の報告をきっかけに設置した隔離透析室

感染症が疑われる患者は専用の入り口から直接、隔離透析室に入る

新型コロナウイルス感染症の流行時には透析センター入り口に手作りポスターを掲示して注意喚起した ※今後、縮小の予定

4. 災害対策

設備の強化や資材の備蓄で2週間は自力で透析継続可能

BCPも完備しさまざまな災害に備える

日本が災害の多い国であることを強く意識し、災害対策に力を注いできたことも、太田ネフロクリニックの大きな特徴である。建屋を平屋建てにしたのも「耐震性が高い」と考えてのこと。その後、大地震や大型台風、記録的大雨などを経験するたびに必要な設備や導入計画を検討。東日本大震災の影響で災害対策製品の価格が跳ね上がっていた時期には手が出なかった設備も、その後、順次導入している。

非常時の水の確保については、もともと20tの水道水を貯水できる大型貯水槽を設置しているのに加え、井戸を掘ることを考えたが、調査の結果、土壌が井戸には適さないことがわかり断念。代替案として2021年頃から給水タンク車の保有を検討し、2024年に購入した。これを機に同年8月には、常陸太田市との間で「災害時等における応急給水支援に関する協定」を締結。被災時だけでなく、災害を想定した訓練時など普段から地域で有効に活用している。

電源については自家発電装置を完備。透析医療に必要な資材に関しては十分な在庫を保管することで対応。こうした設備や備蓄により、災害発生時から概ね2週間は、自力で透析医療を継続できる体制ができあがっている。

被災時の避難に関しては二階堂常勤顧問が、「国の施設である原子力科学研究所(茨城県那珂郡東海村)が当クリニックから10kmほどの場所にありますので、そちらの有事対応なども含めて今、茨城県全体で協議が進められています。その動向を見ながら、クリニックとしての対応を方向づけていく予定です」と方針を語る。

太田ネフロクリニックでは、現在まで紙カルテを活用しているが、これにも災害対策の一面がある。東日本大震災時に患者が集団で県南の医療施設に避難した際には、この紙カルテをキャビネットごと患者の乗ったバスで一緒に運び、避難先で活用してもらった。避難先で行った医療の情報はカルテに直接書き込んでもらったので、後日転記したり入力したりする手間もなかったという。

今後も同クリニックでは、震災、台風などの風水害、原子力災害などさまざまな災害を想定し、対策を強化していく構えである。浸水を想定して止水板なども設置済み。BCPも早期から完備しており、学会や研究会での発表などを通して理解を深めながら改訂を重ねている。

駐車場の一角に設置された大型の貯水槽

水道水4000ℓの積載が可能な給水タンク車。地域の災害訓練などでも活躍している

自家発電装置

5. 今後の課題・展望

スタッフの力を生かしながら

最適な医療を愚直に提供し続ける

開業当初から長年勤続しているスタッフが多数いることについて酒井院長は、「患者さんに良い医療を提供するためには職員のモチベーションを高く維持する必要があります。そのためにも、当クリニックでは開業時から職員を大切にしてきました。スタッフの定着はその成果だと思っています」と語る。

スタッフが定着することは、災害時の大きな力にもなると酒井院長は言う。事実、東日本大震災の折には、多くのスタッフがすすんでクリニックに残り、夜を徹して患者の安否確認を行ってくれた。携帯電話が通じなかった患者宅や近隣の避難所には、ドライバーが1軒1軒訪ねて回ってくれたという。酒井院長が何も言わなくても自主的に動いてくれるスタッフがたくさんいることは、太田ネフロクリニックの大きな強みである。

こんな中、ベテランスタッフを中心に、人材のさらなるレベルアップも図られている。二階堂看護師課長によれば、看護部門の課題は、患者情報の収集、治療の流れの把握、経過観察やその後の管理など、すべての局面で患者の不安や苦痛を和らげることのできる存在になること。透析看護経験者対象と未経験者対象に分けたオリジナルの看護師教育プログラムを2025年に作成したばかりで、入職3カ月間はこれに沿った教育を行い、確実な独り立ちを目指していく。「技術を身につけるだけでなく、患者さんのお名前、お顔を覚え、それぞれの性格や特徴を理解した対応を心がけることで信頼を得て、こちらからの提案に耳を傾けていただけるような関係を築いていきたいと考えています」と二階堂看護師課長は言う。

山中主任は看護師との連携における課題として、透析方法やダイアライザーの種類による透析効果の違いなどについて、さらに詳しく看護師に知ってもらい、透析条件などをそれぞれの視点から一緒に考えていく環境をつくりたいと語る。

酒井院長は、「最近は、患者さんのご家族やご友人が来院されることも増えました。また、検査で腎臓の問題を指摘されたら太田ネフロクリニックへ、といった言葉が地域の人々の自然な会話の中でも聞かれるようになったと、近隣で暮らすスタッフから聞いており、ありがたく感じています。今後も合併症対策、フレイル対策、リハビリテーションなどを強化しつつ、患者さん一人ひとりに向き合っていきたいと思います」と話す。そして、「最適な医療を愚直に提供し続けることこそが大事だということをあらためて意識しています」と、創設20周年(2026年10月)を前に、思いを新たにしている。

酒井院長と二階堂常勤顧問

KKC-2025-00542-1

透析施設最前線

-

2026年2月16日公開/2026年2月作成

-

2026年1月8日公開/2026年1月作成

-

2025年12月17日公開/2025年12月作成

-

2025年11月4日公開/2025年11月作成

-

2025年10月20日公開/2025年10月作成

-

2025年9月25日公開/2025年9月作成

-

2025年9月16日公開/2025年9月作成

-

2025年8月27日公開/2025年8月作成

-

2025年7月17日公開/2025年7月作成

-

2025年4月14日公開/2025年4月作成

-

2025年4月2日公開/2025年4月作成

-

2025年3月10日公開/2025年3月作成

-

2024年10月15日公開/2024年10月作成

-

2024年9月17日公開/2024年9月作成

おすすめ情報

-

会員専用コンテンツの一部をご紹介します。 -

ダーブロック錠特設ページ -

CKD領域において地域医療連携に積極的に取り組む医師へのインタビュー、施設紹介、診療技術・スキルの解説、クリニカルパスなどを紹介しています。 -

{{list.title}}

-

おすすめ情報は、協和キリンのウェブサイトにおける個人情報の取扱い方針に基づき、お客様が閲覧したページのアクセス情報を取得し、一定の条件に基づき自動的に表示しています。

そのため、現在ご覧いただいているページの情報との関連性を示唆するものではございません。