社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院

[透析施設最前線]

2025年10月20日公開/2025年10月作成

- ●院長:三角 隆彦 先生

- ●開設:2007年

- ●所在地:神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1

CKDから末期腎不全まで、

多職種連携による包括的医療を実現

2007年の開設当初から、横浜市東部地区の高度急性期医療を担う中核病院として整備されてきた済生会横浜市東部病院。腎臓内科も同様に地域の腎医療の中核としての使命を担っている。腎不全領域については「多職種連携」を軸に、慢性腎臓病(CKD)の進行予防から末期腎不全の治療までシームレスに包括的な診療体制を構築している。

1. 病院と腎臓内科の特徴

高度急性期病院の腎臓内科として

合併症を発症する透析患者に対応

宮城 盛淳 院長補佐/腎泌尿器センター長/腎臓内科専門部長/医療連携センター長

済生会横浜市東部病院は、2007年3月、横浜市の総合計画「よこはま21世紀プラン」に基づき、横浜市東部の急性期医療を担う中核病院として開設された。救命救急センター、集中治療センターなどを中心に高度専門医療を提供し、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、災害医療拠点病院、神奈川県周産期母子医療センターなどの指定を受け、地域に根ざした中核病院としての役割を担っている。

診療体制においては、疾患別センター制を導入していることが特徴で、患者の治療計画を立案する際には内科系と外科系の医師が連携し、最善の治療法を行っている。腎泌尿器センターは、設置されている21センターのひとつに位置づけられ、腎臓内科と泌尿器科が配置されている。

腎臓内科を標榜する高度急性期病院として、他の医療機関から紹介されてくる様々な腎疾患患者の精密検査を行い、診断を確定したうえで迅速に治療戦略を立てることが、同科の使命である。

もう一つの重要な役割は、年々増加している腎不全の進行防止への対応である。病診連携による慢性腎臓病(CKD)の進行予防から末期腎不全患者への透析導入、治療サポート、合併症を発症した透析患者の入院透析までシームレスに包括医療を提供している。

腎臓内科で診療にあたるのは、宮城盛淳腎泌尿器科センター長、鯉渕清人腎臓内科部長、中田憲司医長のほか3人の専攻医だが、看護師、管理栄養士、公認心理師、臨床工学技士、薬剤師などの医療スタッフが緊密に連携するチーム医療が基本である。最新の診療実績は、腎生検数が29件(2024年)、透析導入件数は血液透析が74件、腹膜透析(PD)が14件(2024年)、血液浄化件数は3,806件(2020年)となっている。

「当院においても、透析導入患者の中で70歳以上が占める割合が増加しています。2010年代には5割弱でしたが2025年現在、6割を超えています。なかでも介護を必要とする80歳以上の患者が占める割合が増えています」と宮城センター長は高齢化の現状を説明する。これに伴い、透析患者の合併症対策の重要性がさらに高まっているという。「最近は特に狭心症、心不全といった循環器系疾患、末梢性動脈疾患が非常に増えています。また、感染症による入院も少なくありません」(宮城センター長)。こうした状況に対して心臓血管センターと連携しながら合併症の治療にあたるほか、透析室における感染症対策も強化している。「もともと陰圧装置を備えた個室を1床確保していましたが、COVID-19を経験し、地域において感染症がアウトブレイクしたとき、この備えだけでは不十分であることを痛感しました。そこで、感染症にかかった透析患者を隔離しながら血液透析ができる半個室を3床追加しました」と宮城センター長は説明する。

透析室スタッフの皆さん。合併症を併発し入院透析する患者を主にサポートしている

透析室はコロナ禍を経て14床に増床

2. 腎不全サポート外来

医師、看護師、管理栄養士が連携し、

CKDのサポートをさらに強化

鯉渕 清人 腎臓内科部長/透析室室長

腎臓内科では長年にわたり病診連携によるCKDの進行予防に取り組んでおり、初期の患者を中心に診療所と併診する「二人主治医制」が定着している。一方で、CKDでは患者の自己管理支援が重要ではあるものの、コロナ禍により腎臓病教室が中断して以来、看護師をはじめとする多職種が十分に関われないという状況が続いていた。

そこで、CKD患者のサポートをさらに強化するために、2024年5月から医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、事務スタッフの多職種チームによるCKD患者の透析予防を目的とする外来を開設する準備を進めてきた。そして同年10月、「腎不全サポート外来」として診療を開始。「この外来では、CKDの進行を防止するとともに、療法選択外来に適切に移行することでCKDの保存期から療法選択、透析導入、退院までを包括的にサポートすることを目指しています」と鯉渕部長は目的を語る。

同外来では、コアメンバーとなる3人の看護師が医師や管理栄養士と緊密に連携しながら食生活を中心とした日常生活の改善に取り組んでいる。2024年10月から2025年2月までの5カ月間で支援したCKD患者は43名で、病期の対象は決めていないもののCKDステージ3の患者が多かった。「これまで看護師は療法選択外来で初めてCKD患者さんに関わるという状況でした。患者さんの背景をよく知らずに透析選択支援や透析導入支援をするのは難しく、この外来を通して患者さんの性格、人生歴、生活環境などを理解し、経時的にも患者さんの状態を把握できるので、支援における看護の質を高めることに役立つと期待しています」と福安美保透析室看護師は説明する。このような目的もあるため、腎不全サポート外来には腎臓病患者に関わる外来、病棟、透析室から看護師を派遣しており、3部署合わせて11名の看護師が担当している。

さらに、「現在、看護師がテンプレートを作成するなど療養支援の標準化に取り組んでいて、その情報は診療所とも共有できるようにしています。今後は腎不全サポート外来の支援がCKD進行予防にどのくらい効果があるのか指標を定めて評価していくことも必要だと考えています」(福安看護師)。また、集団教育とのバランスを図っていくことも重要で、再開した腎臓病教室との連携も課題の一つという。

福安 美保 透析室看護師/慢性腎臓病療養指導看護師

3. 療法選択外来

公認心理師によるサポート体制を整備

納得して療法選択できる環境づくりに注力

腎臓内科では開院当初から「療法選択外来」を設置し、近い将来透析導入が必要となる患者全員を対象に、医師・看護師・公認心理師の三職種で療法選択を行っている。

「最初に医師から担当医が医学的な観点から説明を行います。詳細な説明内容は各担当医によりますが、腎移植・血液透析・腹膜透析についてメリットとデメリットの説明を行います。腎移植の可能性がある方については、移植について十分な説明をするとともに、それぞれの透析療法についての説明を行います。その患者さんの医学的背景や社会的背景を考慮して、治療法を検討していきます。また、患者さんや家族が透析治療を望まないときには、透析をしないという選択肢もあることを説明します。

看護師からは、実際に透析導入になったあとの生活についてHD・PDそれぞれ説明をします。血液透析や腹膜透析の医療機器を見てもらい、実際に触ってもらうことで理解しやすいよう工夫をしています。腹膜透析については実際に練習用の資材を用いてバッグ交換ができるかどうかを事前に評価することもしています」(鯉渕部長)。

そのうえで、患者と家族に日本腎臓学会、日本透析医学会など5学会合同制作の教育DVDを視聴してもらい、担当医の説明内容を復習または補足する。基礎的な知識を得たところで、次に関わるのが公認心理師だ。この点が同外来の最大の特徴で、公認心理師をコアメンバーにしている施設は非常に少ないという。

同病院には現在、9名の公認心理師(常勤8名、非常勤1名)が在籍し、そのうち3名が療法選択外来をサポートしている。「腎移植の対象となる人は少ないため、大半の患者さんは血液透析かPDのいずれかを選択することになります。どの方法を選択しても患者さんにとって透析治療を始めることは大きな生活の変化です。精神的な負担が大きいため、公認心理師が関わり、心配事や不安を含めて複雑な思いを傾聴してもらうことはスムーズな意思決定に欠かせないと感じています」と鯉渕部長は評価する。

神谷ひかり公認心理師によると、基礎的な知識に基づいて自分が希望する透析方法を絞り込んでいる人もいるが、悩んでいる人も少なくないという。「その場合は生活状況などを伺いながら、迷いや戸惑いの原因を丁寧に聞き取っていきます。そうすると透析治療そのものにネガティブなイメージを持っていることが明らかになることもあります」(神谷公認心理師)。公認心理師がこのような気持ちを理解し受け止めることで、患者や家族は安心する。そして、透析後も人生や生活において大切にしたいことを話し合う中で、ポジティブな気持ちに切り替えられやすくなるという。

こうした心理的サポートを経て、患者・家族がある程度透析方法を絞り込めた段階で、選択支援は看護師に引き継がれる。「私たちの役割は、患者さんが選んだ透析方法や治療開始後の生活について具体的なイメージを持ってもらうことで不安の軽減に努め、"これなら大丈夫"と自信を持ってもらうことです」と福安看護師は説明する。例えば、血液透析を選んだ場合は、透析室に患者を案内し、実際に透析を行っている場面を見学してもらう。PDの場合はPDカテーテルを挿入できる人形を使って手技について説明したり、PD装置や薬液バッグなどにも触れてもらったりするようにしている。このような体験を通し、看護師は患者の認知機能、視力や握力、手指の動きなどの状態を把握することができるため、患者がPDの自己管理をする際にサポートが必要かどうかの見当もつけやすくなるという。

「公認心理師が得た情報は看護師とも共有されています。透析方法の選択理由や患者・家族が大切にしたいことなどが事前にわかっていると、それらを踏まえて丁寧に説明することも可能ですし、病棟で透析導入する際もスムーズに進められ、より大きな安心感につながっています」(福安看護師)。

それは医師も同様で、公認心理師や看護師から心理面をはじめ、さまざまな情報のフィードバックを受けることは、透析方法が確定し治療方針を立てる際にも大いに役立つという。「多職種が関わることによって情報量が増え、診療の質も向上している手応えを感じます」と鯉渕部長は評価する。

神谷ひかり 公認心理師

療法選択外来では、担当医の説明後、患者・家族に教育DVDを視聴してもらう

PDを検討している患者・家族に、人形を使って手技の説明をしたり、PD装置や薬液バッグなどに触れてもらい具体的なイメージを伝える

4. 腹膜透析(PD)

看護師が退院後訪問指導することで

高齢者も安心してPD導入できる

同院は県内有数のPD実績を誇る施設で、2025年4月現在、管理するPD患者は約67名である。透析導入患者のうち、PDを選択する人が全体の15~20%を占めており、この割合は全国平均の3.3%(2023年)と比べるとかなり高いが、PDを積極的に推進しているわけではないという。「療法選択外来を通して情報提供をしっかり行うことで、患者さんは自分に最適な治療法を選ぶことができます。つまり、当科の場合、PDが最適という人がこのくらいの割合になるのだと思っています」と鯉渕部長は指摘する。

近年の傾向としては、PD患者の主流が働き盛りの壮年者から高齢者に移ってきている。「高齢者は体も小さい方が多く、食事量も少ないため、少ない透析液でPD管理が可能で、PDは高齢者にとって適した透析療法です。通院困難な末期腎不全患者さんへの完全な在宅でのPD診療が理想ですが、横浜市東部地区ではまだPD患者への在宅診療体制が整っていないため、現時点では自立した高齢者が多いのが現状です。そのため訪問診療施設と連携して、在宅で簡潔できる高齢者PDシステムを現在構築中です」(鯉渕部長)。

一方で、以前よりも必要性が増しているのが看護師による訪問指導だ。鯉渕部長によると、「PDを導入すると自宅での生活スタイルが大きく変わるため、その変化に適応できるように環境整備が非常に重要になってくる」という。そこで、活躍するのが看護師で構成される「PD訪問チーム」だ。

カテーテル留置術とPD導入を行った患者が退院した後、看護師が必要に応じて患者の自宅を訪問し、手技および環境を確認し、患者・家族が滞りなくPDを実施できるようになるまでサポートする。「2016年に在宅PD患者に対して1カ月以内に5回までの退院後訪問指導料が算定可能になったことから開始しました。早めに退院しても自宅でしっかりサポートするケア体制があるため、在院日数の短縮化にも貢献しています」と鯉渕部長は背景を説明する。

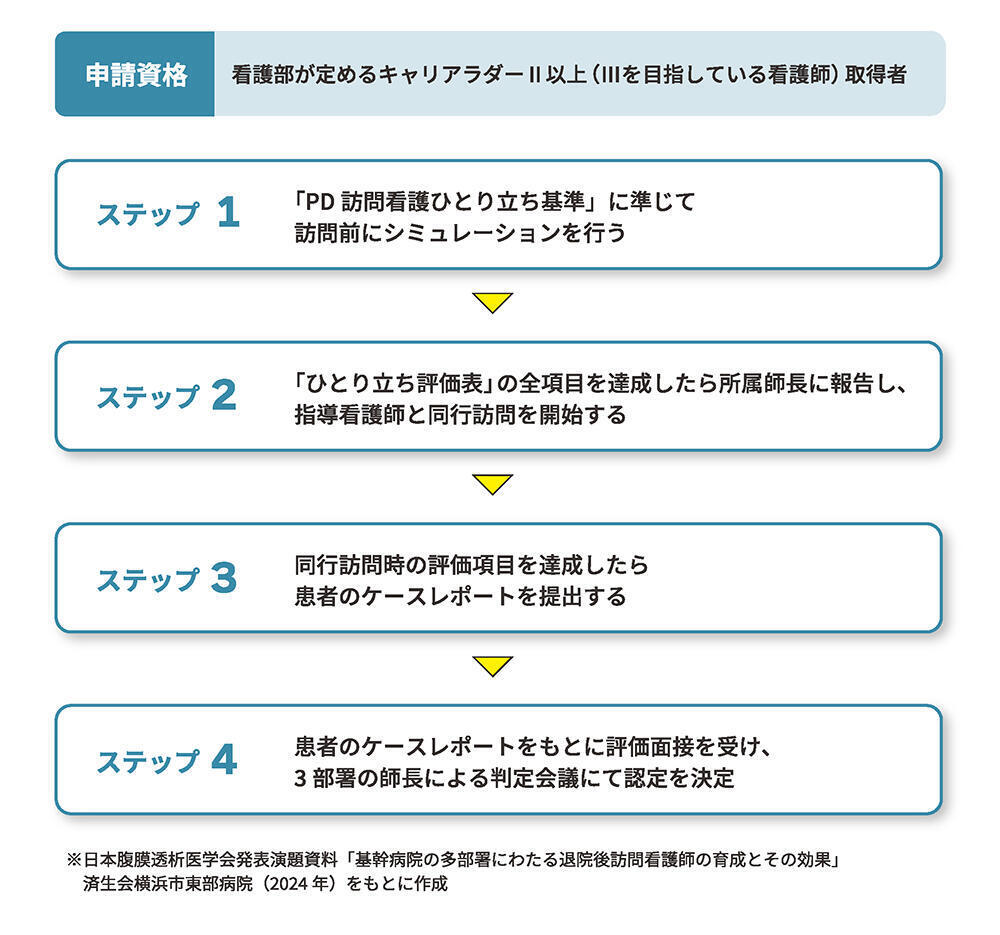

この訪問指導は、外来、病棟、透析室の3部署で担当するため、看護師は各部署間での差が生じないように院内認定制度「腹膜透析訪問看護ひとり立ち」を立ち上げ、訪問指導の標準化に取り組んできた。この認定証を保有する看護師のみが訪問指導の業務に携われる仕組みで、2025年4月現在、4名の看護師が認定されている。

認定審査では同行訪問、ケースレポートの提出、面接などが行われる。院内認定制度とはいえ簡単に取得できるものではなく、関係者の負担も大きいが、質の高いサポートを維持・継続していくために各部署が協力しながら認定者を増やしていく意向だ。

認定者の一人である川口美里病棟看護師は、「自宅に出向くことで、患者さんや家族の潜在的なニーズを把握できるようになったので、病棟で患者さんにPD導入の指導をする際にも自宅での生活を見据えた個別性や多様性のあるサポートが行えるようになりました」と訪問指導の副次的効果について語る。また、各部署においても地域全体を意識した看護を提供するきっかけになったという。

訪問看護ステーションへの引き継ぎも、病院ではなく生活の場である患者宅でPD訪問チームの看護師から訪問看護ステーションの看護師に申し送りをする仕組みにしたことで、地域連携の強化につながっている。「顔の見える関係性になれたので、地域の訪問看護師がPD患者のケアで相談したいとき、あるいは担当医に確認したいときは外来看護師に連絡をくれるようになり、早め早めの対応が可能になりました」と鳴海真由美看護師長は話す。

コロナ禍では、患者の自宅に訪問することが困難な状況になったが、オンライン訪問に切り替えてサポートを続けた。2021年9月にオンライン訪問の体制を整え、同年10月よりオンライン訪問を開始、翌年1月まで計11回実施した。オンライン訪問化に中心的に取り組んだ看護師の寺島明奈透析室主任は「入院中に患者さんや家族にオンライン訪問についての説明を行い、患者さんのスマートフォンやタブレットで接続練習をしておいたので、退院後にスムーズにオンライン訪問ができました。また、ライブ映像越しでも自宅のPD環境やPD関連手技の確認や修正は可能です」と話す。PD訪問チームでは、直接訪問に代わる有効手段の一つになると考えており、今後も積極的に活用していく方針だ。

さらにPD患者の包括的サポートを実践するうえで、同科においてなくてはならない存在となっているのが診療看護師(NP:Nurse Practitioner)である。佐藤あゆみNPは2024年4月から腎臓内科に配属され、外来、病棟、透析室の3部署を行き来しながら患者・家族と看護師を支援する。「NPの役割の一つは各部署を横断的につなぎ、支援の質を高めるとともに円滑に行われるよう後方支援することです」と佐藤NPは話す。

PD導入後に訪問する際、3部署の看護師たちは電子カルテで患者情報を入手する。しかし、カルテに記載されない情報の中にも、訪問指導を円滑に行うために伝えておいたほうがよい情報がある。そこで、早くから患者と関わり、性格や生活環境だけでなく経過もよく知っている佐藤NPは、カルテでは申し送れないことを3部署の看護師たちに積極的に伝えている。

林麻美外来看護師は「初回訪問を担当した患者さんの入院中の様子をまったく知らなかったのですが、NPの佐藤さんから患者さんの性格などを踏まえたうえで、『このような説明の仕方は好まない』とか『このような指導のほうが伝わりやすい』といった具体的なアドバイスを受けていたので、個別性の高い指導をすることができました」と振り返る。また、「医学的視点を持つNPと話し合うことで新たな気づきを得られることも多く、視野が広がったと実感する」という。「これまでCKD診療から導入、透析医療まで横断的に関わるのは医師だけだったので、ここにNPが加わることで多角的な視点から包括的サポートを充実させていきたい」と鯉渕部長も期待を寄せる。

鯉渕部長と一緒に。写真左から川口美里病棟看護師、林麻美外来看護師、寺島明奈透析室主任、佐藤あゆみNP

腹膜透析チームの皆さん

腹膜透析チームの定期カンファレンスの様子。PD患者の情報共有を行ったうえで最善の対応について話し合う

「腹膜透析訪問看護ひとり立ち認定証」と腹膜透析訪問看護認定を受けた看護師が着ける名札

図 「腹膜透析訪問看護ひとり立ち認定証」制度

5. 血液透析と災害対策

災害時も安全・確実な透析医療を目指して

臨床と工学の両面から支える

腎臓内科における臨床工学技士の大きな役割の一つとして、川原乃映臨床工学技士は次のように話す。

「そもそも血液を体外循環させる点において、透析はバイタルサインが崩れやすい状況下での治療になります。当科の場合は透析導入する高齢患者さんや合併症を併存する患者さんが年々増えており、二重三重に不安定な状態を抱える患者さんが多くなっています。こうした状況の中、個々の患者さんの状態に合わせた、できるだけ負担の少ない透析条件や治療モードを提案することが一層重要性を増しています」。

また、近年は高脂血症、動脈硬化症、ネフローゼ症候群などの疾患を対象にLDL吸着療法も積極的に行っており、その影響で透析室の稼働率が上昇している。「当科では循環器疾患を併存する患者さんが多いため、この治療に対する需要も増えています。新しいLDL吸着療法に関しては治験段階から協力していて除去方法を確立するために、企業とともに開発に取り組みました。LDL吸着療法の実施件数は、近隣の医療機関の中でトップクラスの実績を誇ります」と臨床工学技士の内山陽介臨床工学部主任は説明する。

さらに、以前から臨床工学技士が中心となって注力してきたのが災害対策だ。透析室には災害を想定し必要な備品をまとめて保管しているコーナーを設置。「大規模地震が発災した場合は当院に相当数の透析患者さんが集まることが想定されます。もともと合併症を併存していたり入院透析をしていたりする重度の患者さんが多い中、合併症のない患者さんはトリアージで優先順位が低くなるおそれがあり、その人たちの透析をどうするのか、あるいは歩行困難な患者さんの搬送をどうするのかといった課題にも備えておかなければなりません。自助だけでは限界があるため、共助・公助の観点から整備していくことが必要です」と内山主任は指摘する。

当院の井臨床工学技士は、2017年に組織化された「鶴見区透析医療連携の会」の活動を通し、地域の透析施設とともに災害対策を強化してきた。特に、神奈川県臨床工学技士会災害対策委員会副委員長を務める内山主任は神奈川県透析危機対策協議会にも参画し、災害発生時において行政と協力して患者が早期に透析を受けられる公助のシステム構築に取り組んでいる。「透析室と災害対策に関する新しい情報を共有し、当院において万全な災害対策を整備することにもつなげていきたい」と内山主任は意気込む。

川原乃映臨床工学技士(写真左)と内山陽介臨床工学部主任

6. 展望と課題

さらなる高齢化に備えて地域連携を強化し、

地域全体で持続可能な腎不全診療体制を

宮城センター長の強力なリーダーシップと鯉渕部長の緻密な調整能力、そして医療スタッフや地域の診療所との緊密な連携により、腎臓内科ではCKDの保存期から末期腎不全まで切れ目のない包括的医療を実現している。「現在の診療体制を維持し、これからも質の高い医療を提供し続けたい」と鯉渕部長は目標を語る。そして、それには多職種連携を推進していくことが鍵になるとも示唆する。

一方で課題として挙げるのは地域の医療機関との連携強化だ。「合併症で入院される患者さんの自宅復帰率はこれまで80%超を維持してきましたが、それが最近70%を切りそうになっています。透析クリニックもしくは透析設備を保有する施設と連携する療養型病院や回復期病院との連携が年々重要になってきていることを実感します」と宮城センター長は打ち明ける。

同様に在宅医療との連携強化も重要になってくる。さらなる高齢化に向けてPDを選択する人が増えてくることが予測されるからだ。臨床工学技士はPDサポートとして遠隔モニタリングの準備を進めるほか、横浜市鶴見区の医療・介護連携ネットワーク「サルビアねっと」を活用することも検討している。「患者さんの透析条件書を地域で共有することができれば、日常診療だけでなく災害時の迅速な対応にも役立つはずです」と内山主任は語る。

宮城センター長は、末期腎不全になったときに治療しないことを選択する人たちがいることにも触れ、今後は看取りについても在宅医や訪問看護ステーションとの連携が必要になってくることを指摘する。鯉渕部長もPDサポートを含め、この地域に腎不全患者に対応してくれる在宅医が少ないことを課題に挙げ、啓発活動をしながら開拓していくことを目標の一つに掲げる。

「当院にかぎらず、腎不全医療において持続可能な診療体制をどのように構築していくのかということは地域全体の課題であるように思います」(宮城センター長)。さまざまな医療機関とともに、この課題を克服していく使命を全うするために、済生会横浜市東部病院腎臓内科スタッフのまなざしは今、地域に熱く注がれている。

KKC-2025-00704-1

透析施設最前線

-

2026年2月16日公開/2026年2月作成

-

2026年1月8日公開/2026年1月作成

-

2025年12月17日公開/2025年12月作成

-

2025年11月4日公開/2025年11月作成

-

2025年10月20日公開/2025年10月作成

-

2025年9月25日公開/2025年9月作成

-

2025年9月16日公開/2025年9月作成

-

2025年8月27日公開/2025年8月作成

-

2025年7月17日公開/2025年7月作成

-

2025年4月14日公開/2025年4月作成

-

2025年4月2日公開/2025年4月作成

-

2025年3月10日公開/2025年3月作成

-

2024年10月15日公開/2024年10月作成

-

2024年9月17日公開/2024年9月作成

おすすめ情報

-

会員専用コンテンツの一部をご紹介します。 -

ダーブロック錠特設ページ -

CKD領域において地域医療連携に積極的に取り組む医師へのインタビュー、施設紹介、診療技術・スキルの解説、クリニカルパスなどを紹介しています。 -

{{list.title}}

-

おすすめ情報は、協和キリンのウェブサイトにおける個人情報の取扱い方針に基づき、お客様が閲覧したページのアクセス情報を取得し、一定の条件に基づき自動的に表示しています。

そのため、現在ご覧いただいているページの情報との関連性を示唆するものではございません。