特定医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院

[透析施設最前線]

2025年9月16日公開/2025年9月作成

- ●理事長:東 仲宣 先生

- ●院長:内野 敬 先生

- ●開設:1973年4月

- ●所在地:千葉県松戸市樋野口865-2

バスキュラーアクセス手術や合併症治療で力を発揮する透析グループの中心

排便サポートなどチーム医療で患者のQOLを高める

東葛クリニック病院は1973年4月、日本の透析医療の黎明期に血液透析専門のクリニックとして開設された。その後、6つのサテライトクリニックを持つ透析グループの中心病院に発展し、幅広い機能を発揮している。グループ全体で約1,000人の透析患者の維持透析を実施しているほか、15の診療科目を擁し、腎臓病や合併症の治療を中心に、地域の中核病院としての役割にも力を入れている。

1. 法人の概要

50年以上の歴史を誇る

千葉県北西部最大の透析グループ

内野 敬 院長

東葛クリニック病院を中心に、千葉県松戸市、柏市、我孫子市と東京都江戸川区に計6つのサテライトクリニックを展開する特定医療法人財団松圓会のルーツは1973年4月、故鈴木満先生によって開設された「東京クリニック」。東仲宣理事長は鈴木先生の後輩で、1975年に東京クリニックに入職。以来、鈴木先生とともに松圓会を発展させてきた。

松圓会の理念、「其接也以恕 其治也以協」(その接するや恕<じょ>をもってし、その治するや協をもってす)は、『論語』に記された言葉だ。

「『恕』とは思いやりの気持ちを表す言葉で、この理念には、相手の立場に立った思いやりの心を持って人に接し、『協』の精神でチーム医療を推進し、これらがもたらす最適医療を患者さんに提供する、という想いが込められています」と内野敬院長が解説する。

開設当時は血液透析専門の単体のクリニックだったが、1975年から順次サテライトクリニックを開設。東京クリニックは1976年に8床の入院病床を持つ有床診療所となり、1979年に76床に増床し本格的な病院に移行(現在は95床)。この時、医療法人財団松圓会を設立し、名称を東葛クリニックに変更した。さらに1990年には病院の名称を東葛クリニック病院に変更。また、2016年に特定医療法人の承認を受け、現在の特定医療法人財団松圓会が誕生した。

松圓会は千葉県北西部の6市からなる東葛地域最大の透析グループであると同時に、訪問診療や訪問看護、居宅介護支援に取り組むなど地域包括ケアの推進にも努めている。また、院内には各種医療チームを組織し、多職種による専門的な治療・ケアを提供している。

東葛クリニック病院(=本院)は、1999年から病院機能評価認定(日本医療機能評価機構)を受け続けており高い評価を維持。最新の2020年3月の認定では、「患者と診療情報を共有し、医療への患者参加を促進している」「地域に向けて医療に関する教育・啓発活動を行っている」「多職種が協働して患者の診療・ケアを行っている」など7つの項目で「S評価」を獲得している。

2. 透析医療の特徴

電子カルテにより7施設が患者情報を共有

保存期管理から移植支援までトータルに担う

松圓会グループの透析医療の最大の特徴は、東葛クリニック病院と6つのサテライトクリニックが1つの電子カルテを共有し、CKDの早期発見・治療から、病院での透析導入、病態の評価、日常の医学的管理まで、病院とクリニックが一体となって行っている点にある。2023年には東葛クリニック病院に「移植外来」を開設し、移植を希望しドナーに恵まれた患者については連携先の大学病院で速やかに腎移植を行う連携体制を構築した。

カルテの共有以外にも、東理事長と各サテライトクリニックの院長とで行う個別のウエブ会議、7施設合同のウエブ会議などを定期的に開催し、情報共有や意思統一を図っている。歴史が長い分、熟練したスタッフが多く、それが質の高い透析医療、透析患者の長期生存率の高さにつながっている。透析患者数はグループ全体で約1,000人を数える。

東葛クリニック病院の位置付けを内野院長は次のように話す。

「グループ内で唯一入院施設を擁し、サテライトクリニックで入院が必要な患者さんが生じた場合には速やかに受け入れます。また、グループ内だけでなく地域の医療機関からの受診や入院の要請にも応えています。そういう意味では、グループの中心であると同時に地域の中核病院でもあると自負しています」

東葛クリニック病院人工透析内科の透析ベッド数は35床で第1透析室、第2透析室の2室に分かれている。主にアクセストラブルや透析合併症による入院患者、透析導入直後の患者、入院施設がない透析施設で通院が難しくなった人を対象に患者の希望や病態に合った透析医療を提供。多くは病状が安定した段階で外来透析施設に移っていく。松圓会グループでは、一般的な4時間の血液透析だけでなく、オンラインHDF、長時間透析、夜間透析、在宅血液透析(HHD)、持続携行式腹膜透析(CAPD)などの選択肢を提供している。

「透析の中には、下肢閉塞性動脈硬化症の人などを対象とした、LDL吸着療法2時間と血液透析4時間を連続して計6時間行っているケースもあります。足の指が黒くなるほど動脈硬化が進行し、外科手術もカテーテル治療もできない状態の患者さんにこの療法を行うと、半数程度は血流が改善して症状が良くなってきます」と内野院長が言う。

ここで、6つのサテライトクリニックの中でも2018年に現在の場所に移転した最新の施設、「東葛クリニック新松戸」を例にその機能や設備を紹介する。

東葛クリニック新松戸は、JR常磐線新松戸駅近く、東葛クリニック病院からは5kmほどの場所にある。透析ベッド数は34床×2フロアで68床。月水金2クール、火木土1クールで稼働し、2025年4月現在162名の透析患者が治療を受けている。「他の5つのサテライトクリックと連携し、患者さんのご都合が変わられた時などはベッドを融通し合うこともできます。また、本院はじめ地域の医療機関とも連携し、それぞれの患者さんに最適な医療を提供すべく努力しています」と臨床工学部サテライト統括課の富田敏志主任が、グループの強みを生かした取り組みを語る。

東葛クリニック新松戸のコンセプトは、「ゆったりとした空間で安心・安全な治療を」。一人ひとりのスペースを広めに確保したうえで、治療中に患者同士の視線が交差しないように配慮されているのが大きな特徴だ。室内のデザインは「和モダン」を基調としておりスタイリッシュ。透析前後の患者や患者家族などが自由に使用できるラウンジも落ち着いた雰囲気だ。

有料の完全個室が4部屋あるのも同クリニックの大きな特徴である。料金は1回1,000円、1カ月(約13回)10,000円だが、常に予約でいっぱいの人気ぶりだ。患者の同意を得て監視カメラを作動させることで安全を確保している。これとは別に、感染対策を目的とした個室も同じく4部屋ある。個室も含めて透析ベッドすべてにテレビ、個別に調節できる照明、Wi-Fi、個別の収納棚、テーブルなどを完備。院内にはオストメイト対応のトイレも完備している。

設備面の特徴としては、透析熱回収ヒートポンプシステムがある。「廃液の熱を再利用することで、ヒーター形式の給水システムに比べて約50%の電力が削減できています」と富田主任。また、透析廃水対応のpH中和装置を備えており、苛性ソーダと硫酸により廃液を中和してから排水することで環境汚染を防いでいる。なお、原水は井戸水のため断水時にも給水が継続できる。

富田敏志 臨床工学部 サテライト統括課主任/臨床工学技士

ベッド周りは広くゆったりしている

(以下の写真は東葛クリニック新松戸)

透析用のリクライニングチェア。体の負担を軽減するため低反発マットを準備している

個室とチェアの患者の視線が合うのを防ぐため可動式の仕切りを設置

室内全体を見渡せるように透析室中央に設けられたスタッフステーション

最新の空調設備を採用。空気を循環させることで室内は均一な温度に保たれる

有料の個室。プライバシーが守られたシックな空間となっている

感染対策用の個室が4室ある

体重測定コーナー。和モダンを基調としたデザインが光る

玄関近くに設けられた患者や家族が自由に過ごせるラウンジ

透析室に隣接した患者用待合室

透析熱回収ヒートポンプシステム(本体)。年間平均17度程度の水を約29度まで上げることができ、2019年には省エネ対象を受賞した

透析廃水対応のpH中和装置

3. チーム医療

様々なチームが連携して患者をサポート

他に類のない「排便サポートチーム」も活躍

東葛クリニック病院では、CKDサポートチーム、糖尿病チーム、NST、感染対策チーム、褥瘡対策チーム、フットケアチームなど様々なチームが活発に活動。入院患者の回診も多職種チームで実施している。CKDサポートチーム、糖尿病チームはともに医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、リハビリ職などで構成され、長年の活動実績がある。

CKDサポートチームについて、「腎臓内科外来では、慢性腎臓病のステージに合わせたきめ細やかな支援を多職種連携で提供しています。特に将来的に腎代替療法が必要となる患者さんが多い中で、看護師はチーム医療の架け橋として連携しています。また患者さんの腎機能維持と改善を目指す透析予防指導に糖尿病チームと協力しています。患者さん一人ひとりのこれからの生き方や希望に寄り添い、治療選択や生活支援に力をいれています。患者さんが自分らしい生活を送ることができるよう、包括的な支援を提供しています」と紹介するのはチームリーダーの伊藤志津香看護師だ。

一方、糖尿病チームリーダーの間島ちづる看護師は、「糖尿病性腎症の重症化予防を目的にCKDサポートチームと一緒に活動しています。月に1回のミーティングで患者さん向け勉強会の企画、生活指導を行ううえでの意見交換を行うのがメイン。糖尿病チーム単独で介入する場合は、微量アルブミンが出始めた頃を目処に早めに関わることを心がけています」と話す。

これらのチームは、看護師はじめ一部のメンバーは異なるが、多くは兼務となっているため、合同での活動が多いという。実際の介入は、主治医からの依頼のほか、医師以外のメンバーの提案により実施される場合もある。指導にはオリジナルの説明ツールを活用する。「CKDと糖尿病を併発しているケースが多いので、合同での活動はとても効果的です」と伊藤看護師。間島看護師も、「チームの介入によってご自分の体の状態を理解し、生活改善などに前向きに取り組むようになるといった成果が見られます」と言う。

東葛クリニック病院のチーム医療活動で特にユニークなものに「排便サポートチーム」がある。同チームは2018年、褥瘡対策チームの活動の幅を広げるかたちでスタートした。メンバーは褥瘡対策チームと同じで、秋山和宏副院長、皮膚・排泄ケア認定・特定看護師である浦田克美主任、病棟看護師である張レイ宝看護師ほか臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士、作業療法士がメイン。病棟にはリンクナースも配置している。回診は毎週木曜日午後に行っており、看護助手が参加することもある。活動内容を張看護師が次のように紹介する。

「腎臓病患者さんの場合は便秘の方が多いのですが、いくつかの薬を試しても改善しにくい、便意はあるがうまく出せない、残便感がある、夜中にトイレを我慢しがちといった方々がいます。こういう場合に、電子カルテを介して排便サポートチームに介入依頼があります。依頼を受けたら次の木曜日にチームメンバーが揃って回診を行い、腸全体をエコーで見て便の状態を確認します。同じ便秘でもいろいろなタイプがありますので、まずはそのタイプを特定し、その場で対応を検討します。どんな患者さんでも、まずは食事の改善と排便を促す運動に努めていただき、翌週、変化を確認。改善が思わしくなければ整腸剤を使ってみます。さらに1週間後になっても良い結果が得られなかった場合に、はじめて下剤の使用を検討します」

便の形状や量、すっきり感などは特製のシートに毎日記録する。排便サポートチームの介入の成果は、「下剤の使用量が減る」「夜中の排便に関するナースコールがほとんどなくなる」といったかたちで明確に現れている。

エコーを用いて便の状態を確認する技術を、講義や回診同行などを含む4週間の研修によって身につけた「排泄エコーナース」を院内資格として養成するなど人材育成にも取り組んでいる。「排泄エコーナースがいると、チーム回診を待つまでもなく対応でき、より早い解決が可能になります。電子カルテで情報を共有していることもあり、最近はチームでの介入件数は少なくなりました」と張看護師。今後は排便に悩む外来患者にも同様の介入をしていく計画だ。

伊藤志津香CKDチームリーダー/腎代替療法専門指導士/腎臓病療養指導士/看護師(左)と間島ちづる糖尿病チームリーダー/糖尿病看護認定看護師

張 レイ宝 病棟看護師

オリジナルのCKD指導用資料

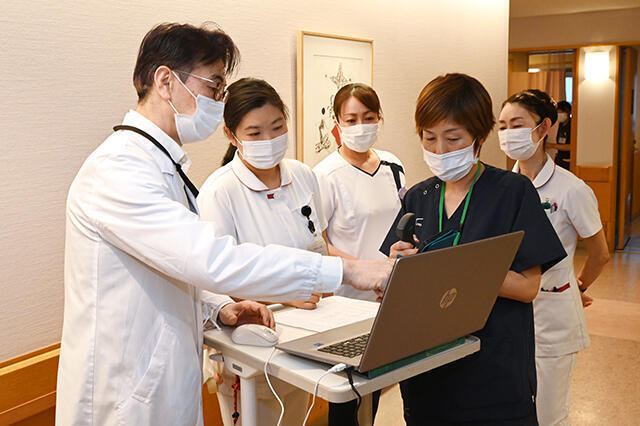

排便サポートチームによる病棟回診の様子

排便サポートチームのメンバーの皆さん。中央が秋山和宏副院長

4. バスキュラーアクセスセンター

大学病院も認める高い専門性が強み

カフ型カテーテル挿入術の実績は全国でもトップクラス

東葛クリニック病院腎臓領域の専門性は高く評価されており、東京慈恵会医科大学附属柏病院、新東京病院、千葉西総合病院といった近隣の急性期病院や、茨城県つくば市、同取手市、埼玉県三郷市など他県の病院からも、アクセス手術の依頼を中心に患者が紹介されてくる。

アクセス手術やアクセストラブル対応などを専門的に担う部門として同院では2024年4月、バスキュラーアクセスセンターを設立し、バスキュラーアクセス管理を専⾨とする医療スタッフを配置している。手術やPTAを担当する医師は、東葛クリニック病院所属の常勤医4名とサテライトクリニックの院長4名の計8名。手術には、手術室所属の看護師、放射線技師、臨床工学技士が参加する。臨床工学技士は2名で、うち1名はIT技術に長けておりバスキュラーアクセスデータベースの構築を担当、もう1名はエコーの達人という。

手術室は2つあり、第1手術室では一般的な手術を、第2手術室ではX線透視装置による透視を伴う手術を行っている。2024年度の手術実績は、新規透析導⼊に伴う内シャント増設術が120件、再手術90件、人工血管シャント作成術80件、上腕動脈表在化23件、PTA877件、カフ型カテーテル挿入術133件となっている。PTA877件中、松圓会グループの患者が372件、残り505件は他施設の患者である。カフ型カテーテル挿入術についても約6割は他施設の患者となっている。

カフ型カテーテル挿入術について内野院長は、「透析患者の高齢化が進む中、心臓に負担のかからないシャントとして全国的にも増えている治療法です。当院で2000年からこの手術を行っており、2024年までのトータル件数は1,500件を超えています。これだけの実績のある病院は全国的にも稀です。感染リスクを恐れる向きもありますが、きちんと管理すれば長期間の使用が可能で、私が手術を担当した患者さんでは、挿入から11年間経っている人もいます」と紹介する。

内野敬院長を囲む手術室スタッフの皆さん

主に一般的な手術を行う第1手術室

X線透視装置を備えた第2手術室

5. 外国人旅行者への透析医療提供

多言語化したホームページで案内

2024年はリピーターを含め21名が利用

近年増加し続けている外国人旅行者への透析医療の提供も、東葛クリニック病院の取り組みの1つである。ホームページを多言語(英語、中国語:簡体・繁体、韓国語)化して旅行透析の情報とメールアドレスを公開。透析の希望のある人がいつでも連絡できるようになっている(メールは英文限定)。受入手続きを担当するのは、法人管理部企画課の本橋和子課長だ。

「問い合わせメールを受信したら、まずは、お返事とともに申し込み用紙と患者情報の記入用紙などをお送りします。その後、病院へのアクセス、使用されている薬の確認など何度かメールでのやり取りをします。そのうえで透析室との調整に入ります」と、利用の仕組みを本橋課長が紹介する。

実際に海外旅行者の患者が来院した際には、本橋課長が受付から透析室の移動までをアテンドする。透析中のコミュニケーションには翻訳アプリなどを活用するが、臨床工学部病院統括課の相原宣彦主任によれば、透析条件などについては、専用の記入用紙を準備してあり、透析室で本人に直接数字を見せて確認を取るのが最も確実という。

「海外からの患者さんには、比較的状態が落ち着いた患者さんたちが利用する第2透析室に来ていただき、角のスペースに置いた透析チェアを提供します。ここだと付き添いの方用の椅子が複数置けますし、カーテンを閉めて個室的な環境をつくることもできるからです」と相原主任が旅行者への配慮を語る。

外国人旅行者を最初に受け入れたのは2016年。担当スタッフが患者役、案内役などを演じるシミュレーション形式の研修を重ねたうえで開始した。初年の患者数は3名で回数は計4回。コロナ禍だった2020、2021年は中止し2022年に再開。利用者は2024年の21名・60回まで増えている。7年間に東南アジアの国々を中心に14カ国の患者が利用し、その中にはリピーターもいる。

相原宣彦臨床工学部病院統括課主任(左)と本橋和子法人管理部企画課課長

外国人旅行者の透析は同行者が付き添えるよう部屋の角の広いスペースで行う

6. 今後の課題・展望

在宅医療も視野に診療の幅を広げる

2040年を見据えた将来構想の策定も進む

内野院長は東葛クリニック病院の現状について、「慢性腎臓病(CKD)や透析専門施設として、またバスキュラーアクセスに関しては千葉県内をはじめ、東京、埼玉、茨城からもご紹介をいただき、認知度は十分に高まっている」と分析する。今後は、「透析患者さんの高齢化が進むことに伴い、通院困難な患者さんへの入院透析の提供、在宅における腹膜透析の仕組みを強化していきたい」という。

また、透析以外の疾患でも「地域の患者さんがより当院を受診しやすくなるようにアピールしつつ、治療のオプションを増やし、地域で患者さんを支える仕組みを強化していきたい」と展望を語る。

長期的な計画については秋山和宏副院長を中心に立ち上げた「将来構想戦略室」で練っている。5年後を想定した現在のテーマは「支え合う医療」。近隣の病院と競合するのではなく、強みを生かしながらともに発展していく方向を目指している。同時に、地域医療構想2040を見据えた取り組みの検討もすでに始めている。

秋山副院長は透析病院の将来像について次のように語る。「2021年をピークに透析患者数が減少し、高齢化が進む中で、通院能力の低下が問題となっています。これにより、大規模集約化から小規模分散化への転換が必要とされ、送迎サービスの限界も問題視しています。また、2025年度予算案では4兆円の医療費削減が合意され、医療提供のあり方が大きく変わりそうです。当面、透析医療が保険適用外になることはないと思いますが、診療報酬の点数減は続くと予測されるため、各医療機関は固定費削減に努めなければならないと考えています。

さらに、高齢化に伴う多疾患併存状態やフレイル、サルコペニアの問題も重要であり、透析治療を安定的に提供するためには、介護を含めた生活全般を支える、かかりつけ医的機能の充実が求められると感じます。特に、新規透析患者の獲得が難しいなかで、かかりつけ医としての役割が重要になるため、在宅医療にも注力し、終末期CAPDへの対応も強化していきたいと考えています。将来の医療の姿を見据え、より良い医療を提供し、幸福社会の実現に貢献していきます」

患者の高齢化が進み透析病院にも変化が求められる時代だが、「思いやりの心を持って、最適医療を提供する」という東葛クリニック病院の理念がぶれることはない。

KKC-2025-00624-1

透析施設最前線

-

2026年2月16日公開/2026年2月作成

-

2026年1月8日公開/2026年1月作成

-

2025年12月17日公開/2025年12月作成

-

2025年11月4日公開/2025年11月作成

-

2025年10月20日公開/2025年10月作成

-

2025年9月25日公開/2025年9月作成

-

2025年9月16日公開/2025年9月作成

-

2025年8月27日公開/2025年8月作成

-

2025年7月17日公開/2025年7月作成

-

2025年4月14日公開/2025年4月作成

-

2025年4月2日公開/2025年4月作成

-

2025年3月10日公開/2025年3月作成

-

2024年10月15日公開/2024年10月作成

-

2024年9月17日公開/2024年9月作成