医療法人衆和会 長崎腎病院

[透析施設最前線]

2025年9月25日公開/2025年9月作成

(写真提供:長崎腎病院)

- ●理事長・院長:舩越 哲 先生

- ●開設:1973年8月

- ●所在地:長崎県長崎市興善町5-1

保存期CKD管理から在宅看取り支援まで

包括的に提供する九州最大の腎医療専門施設

長崎県初の民間透析施設として1973年に開院して以来、血液透析(HD)のほか腹膜透析(PD)にも積極的に取り組み地域の腎臓病医療に貢献してきた。2011年には、入院病床(79床)、特別養護老人ホーム(29床)を擁する腎医療専門施設として新築・移転し、保存期CKD患者の外来診療から、通院ができなくなった透析患者の入院、入所の受け入れまで幅広く対応。また、在宅血液透析(HHD)、オーバーナイト透析、漸増的透析(インクリメンタルHD)など選択肢を広げている。コロナ禍を機に在宅看取り支援も重視している。

目次

-

病院の概要

長い歴史と規模を誇る腎医療専門施設

コロナ禍を機に病床を減らし在宅復帰を支援 -

AI活用

書類業務の効率化を目指し導入

生体機能のコントロールは人間の仕事 -

リン管理チーム

患者一人ひとりに全部門チームで介入

リン吸着剤の処方量減・血清リン値低下に成功 -

HHDへの取り組み

コロナ禍以前は導入数が急増

メリットを伝えながらさらなる普及を目指す -

オーバーナイト透析

患者の社会復帰と地域医療への貢献がテーマ

睡眠時無呼吸症候群患者にはCPAPを義務付け -

旅行透析

全国の透析施設、海外とも連携し

透析患者のアクティブな生活を応援 -

倫理的問題への対応

透析の見合わせ、在宅看取り、斬減的HDなど

穏やかな最期のための取り組みを検討 -

今後の課題・展望

看護師不足を補う効率化が急務

アイデアを結集してより良い病院づくりを進める

1. 病院の概要

長い歴史と規模を誇る腎医療専門施設

コロナ禍を機に病床を減らし在宅復帰を支援

舩越 哲 理事長・院長

医療法人衆和会長崎腎病院は、舩越哲理事長・院長(以下理事長)の父親である舩越衛一先生によって1973年に開設された長崎県初の民間透析施設、「舩越クリニック」をルーツとしている。その後、法人化、病院開設などを経て、2011年に現在の場所に新築移転。透析ベッド144床、入院病床79床を擁する九州最大の腎医療専門施設「長崎腎病院」となった。同院は地上9階・地下1階建。7、8階には「特別養護老人ホームこくら庵」が併設 (29床)されている。

1階は保存期CKD患者の診療、PD対応などを行う外来診療フロア、3、4階は外来透析フロア、5、6階が入院病棟で、6階には入院患者とこくら庵の入所者のための透析室を完備している。大型の非常発電機設置と豊富な地下水の確保など災害対策も万全だ。関連施設として長崎腎クリニック(西彼杵郡時津町)、大村腎クリニック(大村市)があり、これらの施設とも協力しながら、法人の理念、「衆和会は、透析医療を中心とした24時間対応の腎疾患専門施設として、地域社会に貢献します」を実践している。

このように長い歴史と規模を誇る長崎腎病院だが、ここ数年は大きな転換を迫られていると舩越理事長は言う。

「要因としてまず挙げられるのは、2020年から3年以上続いた新型コロナウイルス感染症の蔓延、いわゆるコロナ禍です。これにより免疫能の低下した高齢の透析患者さんを1カ所に集めること、すなわち入院医療の継続が難しくなりました。同時に、面会制限によってご家族が親の死に目にも会えないといった現実に直面し、在宅復帰の大切さにも気付かされました。また、コロナ禍以前から始まっていた人口減、患者減といった日本全体の問題、とりわけ看護師不足は当院の運営に深刻な影響をもたらしています。世界情勢も不安定化しており、その影響は今後さらに顕著になると考えられます」

こうした中、もともと79床あり社会的入院も含めて稼働率が高かった入院病床は43床に、入院患者数も20名前後まで減っている。舩越理事長は、「入院が必要な条件はコロナ禍を機に大きく変わりました。そこで、当法人が基本方針の1つとして掲げてきた『入院を必要とする患者の受け皿となる』という一文を、『通院支援の充実』に置き換えることを検討中です」と話す。

近年は、AI活用による書類作業の効率化と臨床研究の推進、透析の見合わせ・差し控えといった倫理的問題への対応にも注力している。また、透析医療においては、治療効果や患者のライフスタイルの維持を重視し、HHDやオーバーナイト透析を推進。標準より少ない量で透析を開始し、段階的に透析量を増やしていくインクリメンタルHDにも取り組んでいる。

生花が飾られた1階ロビー

院内各所に絵画やオブジェが飾られ豊かな雰囲気。写真は4階エレベーターホール

明るく広々した透析室に1フロア70床の透析ベッドが並ぶ

機械室はガラス張りで清潔感がある

2. AI活用

書類業務の効率化を目指し導入

生体機能のコントロールは人間の仕事

透析医療現場でのAIの活用を開始したのは、2025年3月のことである。ChatGPT を早くから個人的に利用していた舩越理事長は、AIの能力をなんとか透析医療に活かそうと考えた。そして選んだのが「LM Studio」、ローカル環境(インターネットに接続しない状態)で大規模言語モデル(LLM)を実行・管理できるアプリケーションだ。

電子カルテを搭載しているパソコンにLM Studioをインストールし、現在は主に要約機能を使って電子カルテに入力する文書を作成している。「外部接続を一切しないまま使えるのでセキュリティは万全です。事前学習モデルのため自己学習はしませんが、使う側である私たちからのプロンプト(指示、質問)を磨いていくことで活用の成果が上がっていくと思います」と理事長。近い将来、電子カルテ内の非構造データ(自由記載、PDF、検査報告、画像など)から、体系的に整理された患者ごとの構造データベースを構築したい考えだ。

また、同院では2010年から、患者全員のデータをExcel ファイルに入力し、アップデートを重ねている。「今後はLLMに医学的知識やガイドラインを文書で与えていきます。そして、Excel の統計エンジンを組み合わせれば、ほしいデータが素早く得られます。それにより臨床研究は大幅に効率化されると思います」と、舩越理事長は期待する。

一方で、貧血やCKD-MBD(慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常)の管理、除水、ドライウエイトなどの設定をAIに任せる試みが各地で行われているが、なかなか上手くいっていない現状に触れ、「AIがどんなに賢くなっても生体の機能をコントロールするのは難しいということでしょう」と指摘。そこで重要になるのが、臨床工学技士、臨床検査技師、放射線技師といったエンジニアたちに生物学を学んでもらうことであり、以前から取り組みを進めている。

「透析は機械だけでは不十分です。言うまでもなく、患者さんの生活は透析と透析の間も続いており、その間はまったく血液浄化ができていません。海外のある研究では、透析患者の血清リン値が、透析によって大きく低下したものの、24時間後には透析前に近い値まで戻ってしまうことが、実測データで報告されています。この研究を参考にすると、透析後24時間はリンのコントロールは不要だが、24時間後から次の透析までの間は、食事や薬によるリン管理が不可欠だと考えられます。当院では、貧血、リン、カルシウムの管理については臨床工学技士を中心にフローチャートを作成し、チームで取り組んでいます。ほかのエンジニアたちも患者さんの体の管理について積極的に学び、学会などで発表しています」

3. リン管理チーム

患者一人ひとりに全部門チームで介入

リン吸着剤の処方量減・血清リン値低下に成功

リンの管理に全部門で取り組む「リン管理チーム」の責任者、吉野秀章臨床工学技士が同チーム立ち上げの経緯と活動状況を次のように紹介する。

「チームによるリン管理の活動を開始したのは2014年11月。主な目的は、服薬アドヒアランス向上と血清リン値の適正化です。薬の服用、厳しい食事制限といった患者さんの負担をできるだけ軽くできるように、さまざまな視点から集めた情報を皆で持ち寄って患者さんに還元していくことを目指しています。チームのメンバーは毎月集まり、患者さん一人ひとりについて前月の血清リン値、薬の処方量、経過などをチェックするとともに、患者さんのためにもっとできることはないかといった意見交換を重ねています」

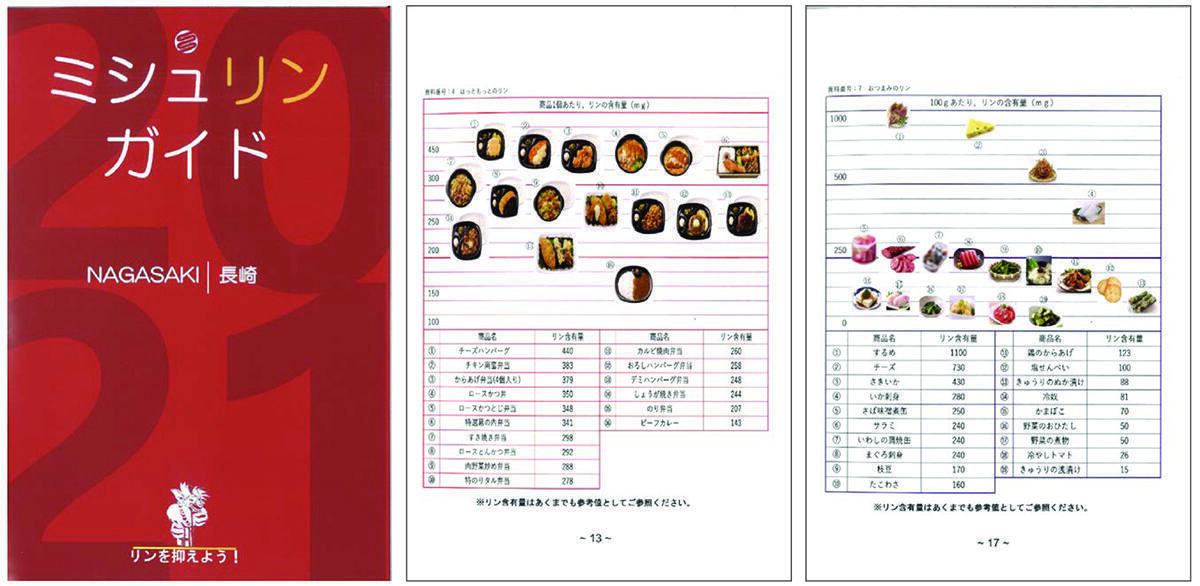

患者への情報提供の仕方としては、ポスターの掲示、冊子の配付、口頭での説明などがあるが、中でも目を見張るのは、患者がリンと上手に付き合えるようにとチームで作成したオリジナルの冊子『ミシュリンガイド』。市販の食品、飲料に含まれるリンの量を、具体的な商品名、商品写真とともに掲載している。数値は各商品の成分表示から引用。表示のない商品については手分けをして一斉にメーカーに問い合わせ、確認した。

「似たような商品でもリンの含有量は大きく違います。これを見ていただき、身近な食品のリンの含有量に興味を持つとともに食事を楽しんでいただけたらと思っています」と吉野臨床工学技士。「ミシュリンガイド」は主に、初診時や血清リン値が悪化したタイミングで患者に見せて理解を促す。こうした取り組みの結果、薬の処方量は大幅に減り、なおかつ血清リン値も有意に低下するという成果を得た。

吉野 秀章 臨床工学技士

患者がリンと上手に付き合えるようにと作成した「ミシュリンガイド」

4. HHDへの取り組み

コロナ禍以前は導入数が急増

メリットを伝えながらさらなる普及を目指す

長崎腎病院では、治療効果と生活の自由度の高さを評価し、早期からHHDを推奨。2007年にはHHDチームを結成し、以後、積極的に取り組んでいる。

「取り組み開始から数年間はHHDの患者さんは1名のみだったのですが、その後、1名ずつ増加し、2015年には4名になりました。この年、あらためてHHD推進チームを立ち上げ、患者さんを増やすべく活動したところ、新たにHHDを開始する患者さんが順調に増え、2019年には総数28名となりました」と紹介するのは、堀幸一郎臨床工学技士だ。2020年以降はコロナ禍の影響で活動が思うように進まず、3年間は1、2名の増加にとどまっている。

2023年以降は再び増え始めたが、当初のような勢いはない状況。HHDを希望する患者は一定数いるため、なんとか希望に応える方法はないかと模索中だという。HHDチームは現在までに1つに統合され、患者の管理と推進活動を担っている。メンバーは、医師、看護師、臨床工学技士、管理栄養士、医療相談員、クラークである。

舩越理事長は、「日本のHHD患者さんは透析患者さん全体の0.2%に過ぎず、対象となる仕事を持つ若年患者さんはまだまだいると考えられます。また、国としても人件費を削れることで医療費削減につながるという意味で、HHDが増えることが望ましいと考えていると思います。にも関わらず患者数がそれほど増えていかない理由は、物価高騰などにより国民の生活が苦しくなっていることにある気がします」と分析。藤原久子医療相談員も、「当院でHHD患者さんが急速に増えた頃、月1万円程度だった電気・水道代は、現在は月2万〜3万円になっています。これが一生続くと思ったら、躊躇するのも無理はないのかもしれません」と続ける。

経済的な問題はなかなか解決し難いが、同院としては引き続き、HHDの良さを伝えるなど患者への啓発活動を続けていく方針だ。同院主催で実施している「地域連携講演会」、病院の広報誌「ながじんまがじん」、HHD専用インスタグラムやパンフレット、透析ベッドに1台ずつ設置しているモニターでHHD啓発ビデオを流すなど啓発ツールは様々準備している。「HHDに興味を持たれている患者さんやご家族と、すでに導入済みの患者さん・ご家族が気軽に話せる機会なども設けています。これを機に導入に踏み切った例もありますので、今後も続けていけたらと思っています」と藤原医療相談員は言う。

堀 幸一郎 臨床工学技士

藤原 久子 医療相談員

透析ベッドに設置したモニタではHHDの啓発ビデオも流している

HHDを啓発する掲示が院内各所に見られる

5. オーバーナイト透析

患者の社会復帰と地域医療への貢献がテーマ

睡眠時無呼吸症候群患者にはCPAPを義務付け

オーバーナイト透析も同院が推奨する治療法である。堀臨床工学技士によると、オーバーナイト透析に着手したのは2019年。患者の社会復帰と地域医療への貢献を目標に掲げて取り組んでいる。定員は13名。これまでに通算17名が利用し、現在は11名が継続中だ。

適応基準は、日中に仕事をしている、重篤な合併症がない、シャントトラブルがなく穿刺が困難でない、内服や体重について自己管理ができる、治療材料にアレルギーがないなど。また、月・水・金の22:00〜翌6:00という固定された時間に行うため、タイムスケジュールの管理がしっかりできることが必須。どこでも眠れることも重要なポイントだ。

これらの条件を満たしたうえで、HHDを希望しているが自己穿刺が不安、あるいは介助者がいない、といった患者がオーバーナイト透析を選択するケースが目立つという。オーバーナイト透析の希望者には事前に専門医のもとで睡眠時無呼吸症候群の検査を受けてもらい、診断によってはCPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)を義務付けている。

オーバーナイト透析の時間帯のスタッフの勤務はシフト制で、看護師は概ね月1回、臨床工学技士は月2回ほど夜勤担当となる。経営的な負担は大きいが、患者の選択肢を広げるために、オーバーナイト透析は欠かせないというのが舩越理事長の考えだ。

オーバーナイト透析ではベッドを1台置きに使用し間をスクリーンで仕切る

6. 旅行透析

全国の透析施設、海外とも連携し

透析患者のアクティブな生活を応援

「透析を受けながらも人生を楽しんでほしい」という願いを込めて、旅行透析にも熱心に取り組んでいる。旅行透析の利用者はコロナ禍前まで年間100〜150人で推移していたが、2020年の緊急事態宣言などの影響で激減。2022年から回復傾向が見られ、現在はピーク時の3分の1程度の利用がある。

海外からの旅行透析の受け入れは、例年は年に1人程度だが、2019年には台湾からの団体旅行で長崎を訪れた9名を含めて12名を受け入れた。患者の名前や透析条件を間違えないよう工夫するなどとても良い訓練になったそうだ。

「旅行透析の申込みがあった場合、日本の患者さんの場合は看護課長やクラークが窓口になりますが、海外の患者さんの場合は英語が堪能な理事長またはクラークに任せています。翻訳ソフトなども駆使してスムーズなコミュニケーションを心がけています」と白井美千代看護部長が紹介する。

一方で、同院の患者にも、透析のことを気にせず行きたいところに行くことを勧めている。「遠方への出張も含めて、旅行透析を利用している当院の患者さんは毎月5名くらいで、年末年始などにはもっと多くなります。基本的には宿泊先に近い透析施設を透析医療機関名簿から選んでいただき、当院の担当者が連絡を取る仕組みです。皆さん、最初は不安げですが、1度経験すると大丈夫だと思えるようです」と白井看護部長。初めての患者には、「透析の仕組みは全国どこでも同じ。当院からしっかり情報を送るので大丈夫ですよ」と励ますという。

旅行透析に慣れることで、海外旅行に積極的に出かけるようになった人もいる。海外に住む家族に会えたり、海外で行われた娘の結婚式に出席できたり、メリットは大きい。旅行透析を経験した患者の多くは、「透析導入になった時、自分の人生は終わったと思った。でも、旅先で透析を受けたことで、まだまだ生きられると実感し、目の前が明るくなった」といった話をする。「患者さんの喜ぶ姿を見るのが私たちの喜び」と白井看護部長が顔をほころばせる。

白井看護部長は人材育成も担当している。衆和会の人材教育には、独自に作成した職種ごとのスキルアップシートが活用されている。スキルアップのレベルは1〜4の4段階で、シートには各レベルでクリアすべき項目(到達目標)が設定されている。全レベルに共通しているのは、学会発表をすること。経験の浅いスタッフには先輩が丁寧にアドバイス。また、抄録やスライドには舩越理事長がすべて目を通し、発表者の不安を取り除いている。2024年度には法人全体で53演題の発表を行った。より上のレベルを目指すスタッフは申請制度に従って年に1回、申請を行う。スキルアップレベルは人事考課と並んで賞与に反映されることもあり、スタッフのモチベーションは高い。

白井 美千代 看護部長

7. 倫理的問題への対応

透析の見合わせ、在宅看取り、斬減的HDなど

穏やかな最期のための取り組みを検討

舩越理事長は近年の大きなテーマとして、主に終末期における倫理的問題への対応を挙げる。ここで言う倫理的問題に含まれるのは、透析の見合わせと差し控え、在宅での終末期看取り、斬減的HDなどである。

「透析の見合わせと差し控えについては、2020年の『維持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言』(日本透析医学会血液透析療法ガイドライン作成WG)により、非常にクリアになりました。また、在宅での終末期看取りについてはコロナ禍でかなり啓発され、当院にも浸透し、地域の開業医と連携して実践しています」

長崎腎病院患者の在宅看取り数は、2021年4名、2022年9名、2023年10名、2024年7名。計30名の平均年齢は79.35歳(中央値82.5歳)。HD歴は2カ月〜39年と幅広く、HD中止から死亡までの期間は短い人で0日、長い人でも25日間となっている。

斬減的HDは、透析の見合わせと差し控えに関連するもので、インクリメンタルHDとは反対に、透析量を次第に減らしていく治療法である。「先に触れた提言も踏まえ、患者さんの状態や意思に応じて透析療法を柔軟に調整するという観点から、斬減的アプローチが臨床現場で採用される可能性は十分あるでしょう。当院でも、医療チームと患者さん、ご家族との間で十分に話し合いながら、導入できたらと思っています」と舩越理事長は終末期医療としてこの治療法に希望を持っている。

なお、同院では2007年から、終末期における医療行為に関する患者の意向を、必ず初診時に、事前指示書によって確認している。

8. 今後の課題・展望

看護師不足を補う効率化が急務

アイデアを結集してより良い病院づくりを進める

現在の最も大きな問題として舩越理事長は、医療者、特に看護師の不足を挙げ、それを補うためのさらなる効率化が必要と話す。AIの導入、業務の整理などを進めてはいるがまだまだ不十分とのこと。今後はAIをもっと活用して看護師の書類作業を減らし、その分の時間を患者のケアに充てることを第一に考えている。

「効率化のために最も大事なのは知的好奇心。皆でアイデアを出し合い、やれることをためらわずに実行する意識があればいつか突破口は開けるはず」と舩越理事長。今後も柔軟な発想で時代に合った病院づくりを進めていく。

より良い病院づくりのために力を合わせる(左から)白井看護部長、藤原医療相談員、舩越理事長、吉野臨床工学技士、堀臨床工学技士

KKC-2025-00702-1

透析施設最前線

-

2026年2月16日公開/2026年2月作成

-

2026年1月8日公開/2026年1月作成

-

2025年12月17日公開/2025年12月作成

-

2025年11月4日公開/2025年11月作成

-

2025年10月20日公開/2025年10月作成

-

2025年9月25日公開/2025年9月作成

-

2025年9月16日公開/2025年9月作成

-

2025年8月27日公開/2025年8月作成

-

2025年7月17日公開/2025年7月作成

-

2025年4月14日公開/2025年4月作成

-

2025年4月2日公開/2025年4月作成

-

2025年3月10日公開/2025年3月作成

-

2024年10月15日公開/2024年10月作成

-

2024年9月17日公開/2024年9月作成